TOPICS

2025.12.15

動物看護師

こんにちは。愛玩動物看護師のパガ二バンと足原です🐶🐱

寒くなり、暖房を使う時間が増えてきましたが、

ワンちゃん・ネコちゃんは元気に過ごせていますか?❄️

我が家でもホットカーペットや暖房器具、毛布を使い、

猫ちゃんやワンちゃんがぬくぬくと気持ちよさそうに過ごしています🐶🐱🧣

寒い季節は、あたたかくしてあげたくなりますよね。

パガニバン家

足原家

冬は、人と同じように、

ワンちゃん・ネコちゃんも空気の乾燥の影響を受けやすい季節です。

「最近、咳やくしゃみが少し気になるな…🤔」

そんな小さな変化を感じることもあるかもしれません。

今回は、飼い主さんがおうちでできる

冬の乾燥対策と呼吸まわりのケアについて、

動物看護師の目線で、わかりやすくご紹介します!

冬の乾燥、実はワンちゃん・ネコちゃんもつらいんです😞

🔸乾燥すると、どうして調子を崩すの?

冬はエアコンや暖房で、お部屋の空気がカラカラになりがち。

人でも喉がイガイガしますよね。

ワンちゃん・ネコちゃんも同じで、

鼻や喉が乾きやすくなると、

✔ 咳が出やすくなったり

✔ くしゃみが増えたり

✔ 呼吸がしづらそうに見えたり

することがあります。

特に、

・鼻が短い子

・シニアの子

・もともと咳が出やすい子

は、乾燥の影響を受けやすい印象です。

🔸おうちの空気、ちょっと気にしてみませんか?

難しいことをしなくても大丈夫です◎

まずは「お部屋の空気が乾きすぎていないか」を

少し気にしてあげるだけでOK。

・加湿器を使う

・洗濯物を部屋干しする

・お水を置く場所を増やす

それだけでも、空気はやわらかくなります。

「加湿しすぎかな?」と心配な時は、

湿度計が1つあると安心ですよ。

🔸今日からできる、かんたん乾燥対策

① 加湿器は“清潔第一”

加湿器は便利ですが、

汚れたままだと逆効果になることも。

・お水は毎日交換

・タンクはこまめに洗う

・ペットが触れない場所に置く

この3つを意識してみてください。

② 空気の入れ替えも忘れずに

寒いですが、

短時間でも窓を開けるのはおすすめです。

空気が入れ替わると、

なんとなく呼吸が楽そうになる子もいます。

③ 水分をとりやすくしてあげる

水分は体の中からうるおす大事なポイント❕

・ウェットフードを混ぜる

・少しお水を足してみる

・お水の置き場所を増やす

「飲ませなきゃ!」ではなく、

飲みやすい環境づくりが大切です。

④ 寝る場所、風が当たっていませんか?

エアコンやストーブの風が

直接当たる場所は、意外と乾燥しがち。

・風が当たらない

・落ち着いて眠れる

そんな場所にベッドがあるか、

一度チェックしてみてくださいね。

🔸こんな様子があったら、早めに相談を

・咳が何日も続く

・呼吸が苦しそうに見える

・元気や食欲が落ちてきた

「ちょっと心配だな」と感じた時点で、

動物病院に相談してもらえると安心です🏥

寒い冬も、

ちょっとした環境づくりで

ワンちゃん・ネコちゃんはずっと過ごしやすくなります。

気になることがあれば、

いつでもスタッフに声をかけてくださいね🐶🐱✨

2025.11.11

動物看護師

皆さん、こんにちは!

愛玩動物看護師の木田です。

朝晩だけでなく日中も少し寒くなってきましたが、皆様体調はいかがお過ごしでしょうか🍁🍂

今月の看護師ブログは、わんちゃんの『換毛期』についてお話したいと思います!

◎そもそも『換毛期』ってなぁに?

換毛期とは、季節の変わり目にわんちゃんが快適に過ごすための毛の抜け変わりの時期のことを言います!

人で言う衣替えみたいなものです。

犬種によって、毛が抜けやすい、抜けにくいがあります。

また、この時期だけでなく、夏前にもあり合計年2回来ます。

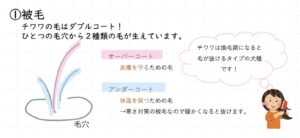

◎被毛の種類

わんちゃんには、“ダブルコート”と“シングルコート”の2種類の被毛のタイプがあり、換毛期が来るのは“ダブルコート”のわんちゃんだけです。

ダブルコートはオーバーコート(上毛)とアンダーコート(下毛)があり、換毛期に抜けて生え変わるのはアンダーコートになります。

※オーバーコートは皮膚を︎守ります。

※アンダーコートは体温調節に役立ちます。

ちなみに…

“シングルコート”はオーバーコート(上毛)のみの被毛のタイプで、季節に関係なく1年を通して少しずつ抜け変わります。

◎毛が抜けやすい(ダブルコート)犬種

・チワワ

・ミニチュアダックスフンド

・柴犬

・コーギー

・ゴールデンレトリバー

・ミニチュアシュナウザー

などなど

◎毛が抜けにくい(シングルコート)犬種

・プードル犬種

・マルチーズ

・ヨークシャーテリア

・シーズー

・ミニチュアピンシャー

などなど

◎換毛期に気をつけること

換毛期はたくさんの被毛が抜け変わるため、被毛同士が摩擦により擦れたり絡まると毛玉の原因になってしまいます…💦

できてしまった毛玉を放置すると皮膚に炎症が起きたり、わんちゃん自身も不快感を感じてしまいます⚠️

またダブルコートだけでなく、プードルさんのようなシングルコートも少しずつ抜かわるので放置してしまうと毛玉ができてしまいます。

そのため、どちらの被毛タイプでも定期的なブラッシングが必要です!

【ブラッシングについて】

ブラッシングは毛玉をできにくくするだけでなく、皮膚の状態を分かりやすくするためにも重要な役割を持ちます!

本当は毎日行うことが理想的ではありますが、毎日はなかなか難しい…という場合もありますよね。

最低でも週に1回はブラッシングしてあげるだけでも毛玉の予防に繋げられます。

痛くない力加減で、わんちゃんがリラックスできる場所で行いましょう。

小さな毛玉はブラッシングで解してあげてから、全身のブラッシングをしましょう!

大きくなってしまった毛玉や、皮膚の近いところにできてしまった毛玉は、無理に取ろうとすると痛くて嫌がってしまう可能性があります。

また嫌がって暴れてしまい、わんちゃんや飼い主さんが怪我をしてしまう可能性もあります。

大きな毛玉を見つけた場合は、動物病院やトリミングサロンで処置してもらうことをおすすめします!🏥✂️

いかがでしたか?

わんちゃんも冬に向けて準備をしているので、快適に過ごせるよう毛玉の予防に努めましょう!!

もしできてしまったら、対策や処置などどんな些細なことでもご相談に乗りますので、いつでもご相談ください。

お家のわんちゃんが、快適に過ごせるようみんなで冬支度していきましょう~☃🍂

2025.10.10

動物看護師

こんにちは

愛玩動物看護師の中村です。

朝晩が涼しくなり、最近は趣味であるロードバイクを動かしてみたり、子供と公園に遊びに行くことも増えてきました。お昼近くにお散歩される方もよく見かけるようになり、お散歩が気持ちいい季節になりましたね。

私たち人間と同じように、わんちゃんやねこちゃんにとっても季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。気温や湿度の変化、日照時間の変化などが、動物たちの体にもストレスを与え、病気を引き起こす要因になることがあります。

そのため、私たち人間が年に一度健康診断を受けるのと同じように、大切な家族である犬や猫にも定期的な健康診断を受けさせてあげることが、病気の早期発見と長寿につながります。

またこの10月は、夏の疲れが出やすく、寒暖差で体調を崩しやすい「健康チェックのベストシーズン」であることをご存知でしょうか?

さらに、10月13日は「じゅう(10)い(1)さん(3)」の語呂合わせで、一般社団法人Team HOPEによって制定された「ペットの健康診断の日」となります。

この機会に、なぜ「秋の健康診断」をおすすめするのか、その重要性をお伝えさせていただきます。

◯なぜ「秋」の健康診断が大切なのか

夏の暑さが落ち着いた秋は、本格的な冬を迎える前に体調を整えるための大切な準備期間です。

1. 夏の疲れのチェック

夏バテで胃腸に負担がかかっていなかったか、脱水による腎臓への影響はないかなどを確認できます。

2. 冬に備えた体調管理

持病が悪化しやすい冬に向けて、今の体の状態を把握し、必要な対策を始めることができます。

特に強くおすすめしたいのが、7歳以上のシニア期のペットの健康診断です。

7歳は人間でいうと「中高年」の始まり

犬や猫の7歳は、人間の年齢に換算すると約40代後半〜50代にあたります。

「最近寝てばかりいる」「動きが鈍くなった」

「水をよく飲むようになった」「咳が増えた」

これらは「老化のせい」で片付けられがちですが、実は病気の初期サインであるケースが非常に多いです。

言葉を話せないペットの異変に気づくには、外から見た様子だけでなく、体の中を調べる必要があります。

◯健康診断で見つかる重要なサイン

動物病院で行う主な検査では、以下のような病気の早期発見につながります。

・血液検査

腎臓病、肝臓病、糖尿病、貧血、甲状腺機能の異常など

・超音波(エコー)検査

心臓病、腹腔内の腫瘍、胆のうや膀胱の結石など

・レントゲン検査

骨や関節の異常、心臓の大きさ、肺の異常、誤飲の有無など

・尿・便検査

膀胱炎、尿石症、寄生虫の感染、腎機能の異常など

◯早期発見・早期治療のメリット

「うちの子は元気だから大丈夫」と思っていても、病気は静かに進行していることがあります。

病気のサインが検査で見つかることで、以下の大きなメリットがあります。

1. 治療の選択肢が広がる

病気が軽いうちなら、食事療法やサプリメント、内服薬などで進行を遅らせられるケースが多くあります。

2. 治療費の軽減につながる

病気が進行してからでは、大規模な手術や長期的な入院が必要になり、費用負担が大きくなることがあります。早期発見は結果的に経済的な負担を減らすことにもつながります。

3. ペットとの穏やかな時間を長く楽しめる

何より、早期に適切なケアを始めることで、ペットの苦痛を最小限に抑え、生活の質を維持した状態で、長く幸せな時間を一緒に過ごすことができます。

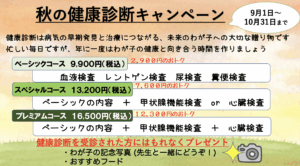

当院では、9月〜10月の期間で秋の健診キャンペーンを実施しております。

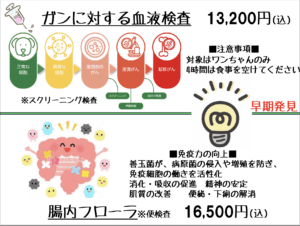

今年は例年と同じ3コースに加え、がんに対する血液検査と腸内環境を調べる腸内フローラ(こちらは便検査となります。)の2種類が新たに加わりました。

今回新たに加わった検査それぞれの特徴についてお話しします。

◯がんに対する血液検査

・少量の血液で検査が可能

・自覚症状が出る前のがんの初期段階で発見が出来る可能性があり、早期のがんリスクの把握に役立ちます。

健康診断と合わせてこの血液検査を行うことで潜在的ながんに対するケアのために必要なデータを見ることができます。

以下の腫瘍に対しての検査となります。

1.リンパ腫

2.血管肉腫

3.組織球性肉腫

4.骨肉腫

5.肥満細胞腫

6.悪性黒色腫(メラノーマ)

7.軟部組織肉腫

※検出感度は腫瘍の種類によってまちまちなので確実に検出が出来るわけではありません。

⚠️検査の前には4時間の絶食が必要となります。

◯腸内フローラ

腸内フローラとは?

腸内に生息している多数の細菌の集まりのことを言います。腸内細菌はその働きによって3つのグループに分かれます。

・善玉菌

健康に良い影響を与える菌です。(ビフィズス菌や乳酸菌など) 理想的なバランスは全体の2割ほど

・悪玉菌

毒素や有害物質を作り出し、体に悪い影響を与える菌。理想的なバランスは全体の1割ほど

・日和見菌

特に悪さはしないが、善玉菌と悪玉菌で優勢な方に味方をする菌。理想的なバランスは全体の7割ほど

この検査で何がわかるのか?

善玉菌や悪玉菌のバランス

菌の多様性

主な菌の種類の構成

腸内細菌の能力と働き

将来的な疾患へのリスク

などが検査結果として出てきます。

今は大丈夫でも将来のことが心配...という不安があれば是非受診していただくことをお勧めしております。

お電話または受付にて、お気軽にご相談ください。

2025.09.16

動物看護師

こんにちは、愛玩動物看護師の山崎と足原です。

みなさん!!!

「食欲の秋」がとうとうやって来ました🍠🍂

美味しいものがたくさんのこの時期は、食事の幸せを感じると同時に、ふとした時に

「あれ、わたし体型大丈夫かな?😂」と気になる瞬間が増えますよね。

そんなふうに思った時、隣にいるワンちゃん・ネコちゃんの体型はどうでしょうか?

抱っこした時に「重くなったかな?」

「最近ちょっと疲れやすい?」など気になることはありませんか?

🐾 まんまるな姿は可愛いのですが🥹、実は肥満は病気のリスクを大きく高めてしまいます。

•心疾患:太った体に血液を送ろうと心臓に大きな負担

•糖尿病:脂肪が代謝に影響し膵臓に負担

•関節炎:関節に体重の負担がかかり痛みや炎症🦴

👉 そうならないために、今こそ体重管理を始めましょう!

体重管理がなぜ大切?

体重の増減は見た目だけの問題ではなく、体の中にも影響を及ぼします⚠️

肥満になると起こりやすい病気

•糖尿病 :血糖値のコントロールが難しくなる

•心臓病 ❤️:心臓に大きな負担がかかり寿命を縮める原因に

•関節炎や椎間板ヘルニア 🦴:足腰に負担がかかり、歩くのを嫌がるように

•膵炎や脂肪肝 🫀:内臓の病気につながりやすい

🐕 例えば「太ったことで関節に負担 → 散歩を嫌がる → 運動不足でさらに体重増加」という悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。

🍃 痩せすぎによるリスク

•筋肉量が落ちて免疫力ダウン 🛡️

•皮膚や被毛の状態が悪くなる ✨

・感染症やケガからの回復が遅くなる

体重はただの数字ではなく、「健康のバロメーター」なんです。

👀 理想の体型を知ろう

まずは理想体重を知ることからスタートです⚖️

犬猫の理想体重は年齢・品種・性別によって異なりますが、目安は1歳の頃の体重といわれています。

また、体を触ったり見たりして肥満度を評価する【ボディコンディションスコア(BCS)】という指標もあります📊

•肋が軽く触れるか

•腰にくびれがあるか

•横から見てお腹が少し上がっているか

💡 おうちでのチェックのコツ

•胸に両手をあてて「肋骨を感じるか」確認

•スマホで上から写真を撮って腰のくびれを見比べる

•記録を残しておくと診察時に役立ちます📸

🏡 食事とごはん選び

体重管理で欠かせないのは食事内容と給餌量です

・年齢・体重・活動量に合わせたごはんを選ぶ

・適切な量を正確に与える(“だいたいこのくらい”では誤差が大きくなります💦)

👉 計量カップやスケールを使うのが安心です。

肥満傾向がある子には、カロリーが制限されたダイエットフードを選ぶのもおすすめです。

「今のごはんで大丈夫かな?」と迷ったら、ぜひご相談ください😊

🏡 日常でできる体重管理のポイント

1️⃣ 定期的に体重を測る

•成長期:月1回以上 📆

•成犬・成猫:3か月に1回程度 🐾

2️⃣ おやつの与え方には注意

おやつのあげすぎは肥満の原因となるので与える量には注意が必要です。体重過多の子には基本的には与えない方が良いでしょう。

どうしても必要な場合は体重管理のために家族の協力が必要になります。おやつをあげる量をあらかじめ決めておいてそれ以上はあげないというルールを設定しておくことが大切です。

👉 家族で「おやつノート📒」をつけて、誰が何をあげたか共有すると◎

また持病がある場合はおやつによって病気が悪化する場合や、療法食によって調整された栄養バランスが崩れてしまうといった事があるため注意が必要です。(原則与えない方がよいでしょう)

3️⃣ 体重管理用フードを活用

•満腹感を得やすく工夫されている 😋

•無理なく続けられる心強い味方

4️⃣ 運動を生活にプラス

•犬:お散歩+外でボール遊び 🐕⚽

•猫:キャットタワーやおもちゃで上下運動 🐈

「遊び=コミュニケーション」として楽しむのが続けるコツです✨

🏠 散歩が苦手なわんちゃんの室内運動

お散歩が苦手な子や、雨の日・暑い日など外での運動が難しいときにも、おうちの中でできる運動があります😊

🎾 遊びで運動

•ボール転がし:短い距離で投げて追わせるだけでも十分な運動に!

•引っ張りっこ:ロープトイを使って楽しく遊ぶだけで全身の筋肉を使い消費カロリー◎

🧩 知育で運動

•知育トイ・コング:中にフードを入れて、転がしたり工夫しながら食べることで頭と体を同時に使います。

•フード探しゲーム:部屋に数粒ずつフードを隠して嗅覚を使いながら探させると、脳トレ&運動になります。

🪜 上下運動

•クッションや低めの段差を利用した昇り降り(※関節に負担がない子限定)

•「おすわり・ふせ・お手」を繰り返すだけでも筋トレ効果あり

👉 無理に外で運動しなくても、遊びや工夫次第でしっかり体を動かせます。

シニア期の体重管理

高齢期は「太りすぎ」に加えて「痩せすぎ」も問題になります。

•筋肉量が落ちると足腰が弱くなり、転倒や骨折のリスク増⚠️

•体重減少が腎臓病・心臓病のサインになることも🩺

💡 工夫ポイント

•水分不足に注意! → ウェットフードやスープで補給🍲•関節にやさしいシニア用おやつを選ぶ🐾

•筋肉維持のために高齢期向けフードを活用

👉 シニア期は「体重を落とす」より「筋肉を維持する」ことが大切です。

🌟 まとめ

体重管理は「無理なダイエット」ではなく、健康で長生きするための習慣です✨

•定期的に体重チェック ✅

•ごはん・おやつの適正管理 🍖

•室内外での運動習慣 🐾

•シニア期は筋肉維持を重視 💪

飼い主様と一緒に取り組むことで、ワンちゃん・ネコちゃんの笑顔あふれる時間がもっと長く続きます🐶🐱💖

🏥 当院からのお知らせ

🍖 ダイエット外来

「なかなか痩せられない💦」「どうやってフードを選んだらいいかわからない🤔」

そんな飼い主様のために、当院では “ダイエット外来” を行っています✨

動物看護師がチームでサポートし、

•フードの選び方

•運動の工夫

•おうちでできる体重チェック方法

を一緒に考えます。

🍂 秋の健康診断キャンペーン(9/1〜10/31)

秋は「食欲の秋」🍠で体重が増えやすく、さらに気温差で体調を崩しやすい時期です。当院の健康診断では、血液検査🩸や画像検査📸を通じて 病気の早期発見・早期治療 をサポートしています。

「うちの子、体重がちょっと気になるな…🤔」

「健康診断は久しぶりかも💦」

そんな時は、ぜひお気軽にスタッフまでご相談ください💌

📞 ご予約はお電話、またはLINEからどうぞ!

2025.08.14

動物看護師

こんにちは☀️

愛玩動物看護師の西岡と岩井です。

暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか🌻

我が家では例年以上の猛暑で、ねこちゃんとエアコンの中でゴロゴロ過ごしていることが多いです🥵

YouTubeでも猫ちゃんの動画を見て猫に癒されて過ごしています🐈

みなさん熱中症には気をつけてお過ごしください🍉

夏休みも始まり旅行などお出かけへ行かれる方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は当院のペットホテルについて少し詳しくお話しをしていきます!

【お部屋について🏠】

[ワンちゃん🐶]

◎スタンダード:

一般的なステンレスのお部屋で、

小型犬の子は広々使えるお部屋ですが、大型犬の子には天井が低く幅も限りがある為少し窮屈かもしれません。

◎デラックス:

完全個室ではありませんが、中型犬、大型犬の子でも横になってくつろげる縦長で天井が高いお部屋です

◎スイート:

完全個室のお部屋で体の大きい子でも広々と過ごすことの出来るお部屋です。

ワンちゃんは2頭まで一緒のお部屋でお泊まりできます。

[ネコちゃん🐱]

◎スタンダード:ワンちゃんと同じくステンレスのお部屋となっておりますが、少し横幅が広めになっているのでゆったり過ごせるお部屋です。

◎スイート:完全個室で、キャットタワーがあるお部屋になっています。

ねこちゃんは3匹まで一緒のお部屋でお泊まりできます。

◽︎ワンちゃんのホテル利用について🐕

[持ち物]

・ハーネスや首輪、リード

…お散歩ご希望の方

・ごはん

…当院でも用意がありますが、アレルギーがある子などは持参をお勧めしております!

・毛布やベッド

…慣れない環境でも、自分の匂いがお部屋にあるとより安心して過ごすことができます!

◽︎ネコちゃんのホテル利用について🐈

ネコちゃんは、ワンちゃんよりもより環境の変化に対してストレスを抱えることがあります。

当院ホテルのネコちゃんのお部屋では、

・ネコちゃん専用の静かなスペース🐈⬛

ワンちゃんとネコちゃんでそれぞれお部屋が分かれているので声や匂いが伝わりにくく、ネコちゃんがより落ち着いて過ごせる環境になっています!

・プライバシーの確保🏠

体をすっぽり隠せられるボックス型の小さなハウスや、その子の性格に応じて扉の前にカーテンを設置することで、ネコちゃんの緊張を少しでも和らげる工夫をさせていただいています🌿

[持ち物]

・ごはん

…ホテルでも用意しておりますが、食にこだわりが強い子やお腹がデリケートな子、アレルギーを持っている子などは、普段お家で食べているご飯の持参をおすすめしております!

・猫砂

…ネコちゃんはトイレの匂いの変化にもかなり敏感な子が多いです。おうちのトイレにあるその子の匂いがついた猫砂をひと握り程度持参していただければ、お部屋のトイレにお入れいたします!自分の匂いがついたトイレであれば、より安心して排泄をしてくれることが多いです!

・毛布やベッド

…毛布などの寝るスペースもこちらで確保できますが、普段使っている慣れた匂いのものであれば、より安心して過ごしてくれやすいです!

◽︎最後に

8月から9月にかけては、特にホテルご利用の方がとても多くいらっしゃいます🐕

当院では、大切なワンちゃん・ネコちゃんをお預かりするにあたって、ホテルスタッフよりお預かり前に健康チェックやお世話に関する問診をさせていただいております💁🏻♀️

お預かり又はお迎えの方が重なってしまうと、お待たせしてしまうケースもあるため、なるべくお時間に余裕を持ってお越しください!

ホテルに関するご不明点やご質問がございましたら、お気軽に当院のスタッフにお尋ねください☺️

2025.07.14

動物看護師

こんにちは!

愛玩動物看護師の小島です。

最近どんどんと暑くなってきましたね☀️

暑くなってくると心配なのが熱中症ですよね。

最近は陽が落ちてから散歩される方をよく目にするようになりました🐕

みなさんいろいろな熱中症対策されているんだなと感じました!

さて、今回お話ししたい内容はお散歩についてです。

普段何気なくしている散歩ですが注意しないといけないことがたくさんあります。

🧅まずは誤食です🧅

お散歩道にはいろいろなものが落ちています。

例えば落ちてしまった食べ物、タバコの吸い殻などさまざまです。

もしも食べてしまった場合にはすぐに動物病院に連絡してください📞

○犬猫が食べてはいけない代表的な物○

・タマネギ

・チョコレート

・ぶどう

・チョコレート

・タバコ

などなど

🕰️次に時間帯です🕰️

先ほど述べたように最近は暑くなってきたので早朝や陽が落ちてからの散歩をお勧めします!

私たちと違ってわんちゃんたちは基本的に何も履かずに歩くことが多いです。

なので温度の上がってしまったアスファルトの上では火傷してしまう危険性もあります!!

たとえ履いていたとしても地面と身体の距離が近いため熱が上がりやすくなっています。

陽が落ちてからでもまだ道路が熱いこともあるので行く前は道路を触って熱くないか確かめるのもひとつの手です♪

こちらも熱中症のような症状(呼吸がかなり速い、元気がなかったり呼びかけに反応しない、身体が異常に熱いなど)が出た場合はすぐに近くの動物病院に連絡を入れてください。

○病院に着くまでの対処法○

・濡らしたタオルを身体に巻く

・頸、脇、内股あたりにタオルで巻いた保冷剤を当てる

・冷風を当ててあげる

💉最後に予防についてです💉

みなさんは混合ワクチンや狂犬病ワクチン、フィラリア、ノミマダニ予防してますか⁇

ワクチンに関してはホテル利用であったりトリミング、ドッグランで必要になってくるためやっている人のが多いと思います。

しかし、ノミマダニ予防に関してはやっていない方も多くいるのではないかと思います。

特に草むらによく行くわんちゃんは予防していた方がいいです!

もしも草むらでウイルスを保有しているマダニが身体について咬まれてしまった場合わんちゃんに感染するのはもちろんご家族も咬まれてしまう恐れがあります。

そうならないためにも散歩が好きなわんちゃんを飼っているご家庭は予防をしておくことをお勧めします♪

今年の夏も楽しくわんちゃんたちとお散歩できることを願っています⭐️

最後になりましたが最近実家に帰ったのでうちの愛犬を紹介させてください!

ここ最近舌を出すことが増えてきて愛嬌が増してきました!

舌がずっと出ている姿はなんとも言えない可愛さがあります😍

2025.06.07

動物看護師

こんにちは

愛玩動物看護師の足原です。

皆さんはワンちゃん・ネコちゃんと毎日を過ごす中で、おしっこのこと、気にしていますか?実は、犬や猫の泌尿器(おしっこに関わる臓器)はトラブルがとても起きやすい部分です。でも、飼い主さんのちょっとした気づきやケアで、大きな病気を未然に防げます。今回は、初心者の飼い主さんにもわかりやすく、泌尿器トラブルの予防と対策をまとめました。

💡泌尿器ってどこを指すの?

泌尿器とは、「腎臓」「尿管」「膀胱」「尿道」など、おしっこに関わる臓器のことです。

尿を作って体外に排出するまでの大事な働きを担っています。

🚨こんな症状、見逃さないで!

愛犬・愛猫にこんな様子はありませんか?

•トイレに行く回数が増えた

•おしっこが少ししか出ない

•血が混じっているように見える

•トイレでじっと固まっている

•トイレ以外の場所で粗相する

•おしっこがキラキラして見える

•なんだか元気がない、食欲がない

これらは、泌尿器トラブルのサインかもしれません!

🐕犬によくある泌尿器のトラブル

🔹膀胱炎

•頻尿、血尿、トイレの失敗などが症状

•原因:細菌感染や結石、ストレスなど

🔹尿路結石(ストルバイト・シュウ酸カルシウムなど)

•尿に結晶ができ、痛みや出血、詰まりを起こす

•特にオス犬に多い

🔹慢性腎臓病(高齢犬)

•おしっこの量が増える・減る、水をたくさん飲むなど

•初期は気づきにくいので注意

🐈猫によくある泌尿器のトラブル

🔹特発性膀胱炎(ストレスが原因のことも)

•若い猫によく見られます

•トイレで力む・血尿・排尿姿勢のまま固まるなど

🔹尿道閉塞(特にオス猫に多い)

•命に関わる緊急事態!

•尿が出ない、嘔吐、元気がないなどのサインにすぐ気づいて

🔹慢性腎臓病(高齢猫)

•食欲不振、体重減少、元気がなくなる

•猫は症状が出にくいため、定期検査が重要

🏡 飼い主さんにできる!泌尿器トラブルの予防法

✅ 1. 水をたっぷり飲ませよう!

•おしっこが薄まることで、結石や炎症の予防に。

•「あまり飲まない子」にはウェットフードや水に風味をつける工夫を。

✅ 2. トイレはいつも清潔に!

•トイレが汚れていると、我慢したりストレスになったり…

•毎日掃除して、猫なら頭数+1個トイレを用意してあげましょう。

✅ 3. ストレスの少ない生活を

•環境の変化、来客、音など…動物たちはとても敏感。

•静かで安心できる場所をつくって、なるべく「いつも通り」の日常を。

✅ 4. 定期検診を受けよう!

•年に1~2回の尿検査や血液検査で、病気の早期発見ができます。

•シニア期(7歳以上)になったら特に大切!

*当院では誕生日月に受けれるバースデー健診(血液検査、エコー、レントゲン、心電図、便検査、尿検査含む)を実地しております。(要予約)

🍽️ フードも大事!

泌尿器トラブルを防ぐ専用フードやサプリメントもあります。

獣医さんと相談して、その子に合った食事を選んであげましょう。

「いつもと違うな」と思ったら、迷わず病院へ!

泌尿器の病気は、見た目では気づきにくいものが多いですが、早めの対処でぐんと治りやすくなります。「うちの子は元気だから大丈夫」ではなく、いつもとの違いに気づいてあげることが、何よりの愛情です。

2025.05.14

動物看護師

こんにちは♪

愛玩動物看護師の山本です。

日差しが心地よい5月。お散歩や日向ぼっこが気持ちの良い季節ですね。でも、もしかしたら、愛するワンちゃんやネコちゃんの体を見て「あれ?ちょっとふっくらした?」と感じている飼い主さんもいらっしゃるかもしれません。

肥満は、人間と同じように、ワンちゃんやネコちゃんの健康にも様々な影響を与えます。関節の負担増や、様々な病気のリスクを高めてしまうことも…。

そこで今回は、ワンちゃんネコちゃんの「肥満のリスク」についてお話ししていきます。

はじめに、🐕犬と猫の肥満体型とは🐈

一般的に、犬では適正体重を15%以上、猫では20%以上超えると肥満(太り過ぎ)といわれています💦

犬と猫の適正体重は

1歳の頃の体重が目安です☝️

1歳の頃の体重を覚えていますか🤔❓

肥満になる原因としては

①カロリーの過剰摂取

→おやつの与えすぎや人間のご飯を与えてしまっている

②運動不足

→散歩時間や遊び時間が短い

③去勢、避妊手術後

→ホルモンの変化により代謝が低下する

④加齢

→運動量、代謝の減少

などが挙げられます。

※中には疾患が原因のこともあります。急な体重増加や多飲多尿などの症状があればご相談ください。

犬と猫の肥満のチェックには“ボディ・コンディション・スコア”という評価がよく用いられています🔍

上記は9段階評価のものですが、簡単にチェックできるので、大切なわんちゃん🐶ねこちゃん😸が今どんな体型をしているのかぜひチェックしてみてください!

※犬や猫の体重は「何kg増えた(太った)、減った(痩せた)」ではなく、「何%増えた(太った)、減った(痩せた)」と考えましょう☝️

✅肥満によるかかりやすい病気とは

⚪︎関節、運動器系の負担

→関節炎、椎間板ヘルニア、十字靭帯創傷、

整形外科疾患の原因、悪化要因になります。

⚪︎心臓、呼吸器の負担

→心臓病のリスク増加、呼吸困難(特に短頭種⚠️)

⚪︎糖尿病

⚪︎寿命が縮む

→体重過剰の子は適正体重の子よりも寿命が短いと言われています

⚪︎熱中症

→脂肪が多いと体内の熱を逃がしにくく、首周りの脂肪で呼吸機能が低下する為、体温がどんどん上がってしまいます。熱中症は最悪死に至ってしまうので、これからの時期特に気をつける必要があります。

その他にも様々な病気のリスクがあります😖

✍️今後できる対策について

①食事管理

→おやつは与えすぎず、ご褒美程度にする。

量を測って与える。カロリーの過剰摂取させない。

②運動管理

→体を動かす。(散歩や知育トイなど)

我が子にとって「ちょっとぽっちゃり」は可愛いかもしれませんが、健康面では危険信号かもしれません。

少しの意識と努力で、寿命や生活の質は大きく変わります。

そこで!

現在3月〜6月の期間、「減量チャレンジ」というキャンペーンを行なっております。

愛犬・愛猫の体型に悩んでいる方、ダイエットのやり方がよくわからない方、お気軽にご相談ください😊

2025.04.04

動物看護師

こんにちは、愛玩動物看護師の長谷川です。

暖かい日が増え、桜も見頃、お散歩へ行くのが楽しくなる時期ですね!

今回は、いざという時に役立つ「動物のための防災準備」についてお話しします!

《犬猫の避難用品、備蓄品リスト》

・5日以上のお水

・5日以上のフード

(慢性疾患がある場合は療法食)

・飲んでいるお薬

(薬は長期処方できないものもあるため、獣医に相談してください)

・食器

(細菌の付きにくいステンレス製のものが良いです!)

・首輪と迷子札

(取れやすいものは避けましょう!)

・リード、口輪、胴輪

(逸走対策のため、リードは伸びないものが良いです。小型犬はリードをつけた上でキャリーバッグに入れると、万が一の逸走対策ができます)

・ケージ、キャリー

(日頃からケージに入ることを嫌がらないように慣らしましょう)

・排泄物の処理用具

(ペットシーツ、オムツ、匂いの出にくいうんち袋など)

・動物の写真

・ワクチンの接種状況がわかる公的証明書

・飼い主様の連絡先、飼い主様以外の緊急連絡先や預け先を記載したもの

・お気に入りのおもちゃ

(洗えるものが良いです)

・洗濯ネット

(猫ちゃんの保護や診療時に使用できます)

・肉球クリーム

(瓦礫などによるケガ対策ができます)

・ガムテープ、油性ペン

(ケージなどの修復や補強、ペット情報掲示など多用途に使えます)

・保冷剤や防寒シート

・虫除け用品(感染症予防)など

動物の避難用品・備蓄品の確保は、飼い主様が行える準備の中でとても重要です。ぜひ見直してみてください…!

また、予防やしつけ、衛生管理も災害時の大事な対策となります!

過去の震災では、予防接種を受けていなかった犬や猫が感染症を広げてしまい、避難所で受け入れてもらえないケースがありました…

事前の予防が、いざという時の安全と受け入れ態勢の確保につながります!

《犬猫の予防医療・しつけ・衛生管理》

・避妊去勢手術

(繁殖予定の場合を除きますが、逸走時の繁殖予防や避難所での性的ストレス防止になります)

・混合ワクチン接種の実施

(ウイルス性疾患の予防、ワクチンアレルギーの子は獣医に相談してください)

・犬なら狂犬病予防接種の実施、鑑札・予防接種済票の装着

(狂犬病予防と迷子対策になります)

・フィラリア、ノミ、マダニなどの寄生虫予防

(避難所やシェルターなどでの寄生虫感染予防になります)

・マイクロチップの装着

(迷子札と二重で対策して迷子対策になります)

・犬なら「待て」「おすわり」「ふせ」「おいで」の基本的なしつけ

(トラブル防止になります)

・ペットシーツ、オムツ、匂いの出にくいうんち袋などの排泄物の処理用具

(匂いの管理で避難所でのトラブル防止になります)

・トイレのしつけ、猫ならトイレ砂が変わっても排泄できるようにする

(決められたところで排泄できるようにするとトラブル防止になります)

・定期的なブラッシング、犬ならシャンプーやトリミング

(常に体を清潔に保つことで皮膚の感染症予防や匂いのトラブル防止に繋がります)

最後に、最寄りの避難所が《同伴避難》できるのかを確認しておきましょう。

※同伴避難とは…飼い主が避難所で動物を飼養管理する状態を指します。

同伴避難可能でも、避難所で同室であるとは限らず、人とは別のスペースにおいてクレートやケージ内で過ごすというスタイルが一般的です。

※同行避難とは…動物と一緒に安全な場所に移動する行動のこと。

必ずしも避難所に行くことを意味しているわけではありません。

最寄りの避難所以外でも、安全なところに住む知人や親戚の家の方が人と動物にとってストレスが低い「避難所」になることもあります。

こうした避難先を確保しておくことも重要な防災対策のひとつです!

避難での外出自体がストレスになってしまう子もいます…

少しづつ外に慣らしていく方法もありますが、当院にあるペットホテルに預けて外出や外泊の練習をすることもおすすめです!

この機会に、今一度ご自宅の防災グッズや今からできる予防の確認をしてみてください!

2025.02.28

動物看護師

こんにちは、愛玩看護師の西岡です!

だんだんと暖かくなり、

お出かけする機会も増えてくる季節ですね🐾

春は楽しみなことも沢山ですが、わんちゃん猫ちゃんの体調を脅かしてしまうこともあります。

今回は春に注意したいポイントと、お家でもできる対策をご紹介していきます!

◎皮膚トラブルについて

🌸春の暖かさは、花粉や換毛期などの様々な要因によって皮膚疾患が悪化しやすい季節になります(><)

そんな皮膚トラブルに対して、お家でできることをご紹介します!

【花粉🌲】

吸い込んだ場合だけでなく、直接皮膚を介して皮膚が炎症を起こしてしまうケースがあります。

〜お家でできること〜

・空気清浄機の設置

・衣服のケア

・お散歩の後に体をウェットタオルで拭く

・ブラッシング

これらをやることで花粉の多くを取り除くことができます!

【換毛期🫧】

古くなった皮膚によるフケや、抜けて浮き上がった毛が溜まると皮膚炎の原因になることがあります🐕

ブラッシングをすることで、不要なフケや被毛を取り除けるので、皮膚の健康を保つためには必須になります🤝🏻✨

また、ブラッシングは愛犬とのコミュニケーションにもなり、メリットも沢山なので春は特に積極的に行いましょう!

ーーー

◎お腹のトラブル

春は昼夜の気温差が激しく、わんちゃん猫ちゃんにとって体調を崩しやすい時期でもあります😿

🐕おうちの子、こんな様子見たことはありませんか?

・そわそわしている

・背中を丸めたり、お尻を突き上げた姿勢をとる

・お腹に触られるのを嫌がる

・食欲、元気がない

・嘔吐、下痢

もしこんな様子があれば「腹痛」を感じているかもしれません🌀

【原因】

感染症、 気候変化による体調不良、 ストレス、ホルモン異常、 急性膵炎などなど。。

原因は季節性でないことも沢山ですが、この時期に多いのが、寒暖差や春に起きやすい人の生活リズムの変化も一つに挙げられます。

気になる症状が見られたら動物病院へ早めの受診をお勧めします。

【対策】

・寒暖差に対して..

→室内の温度管理を行い、寒暖差が激しくならないように調節

・生活リズムの変化に対して..

→留守が増えるようになった場合は、知育トイの活用をして、頭を日中に使ったり、退屈させないのも急に人がいなくなることへのストレス軽減にもつながります!

③危険な動植物たち🌿

春は色々な動植物がとても活発になります🌷

お散歩の時やお部屋に花を飾ったりと楽しみが多いですが、実はワンちゃん猫ちゃんにとっては危険な中毒になる植物、生き物があります😱

【植物】

◎チューリップ、ヒヤシンス、水仙🌷

→下痢、嘔吐、よだれが多く出るなどのの症状を引き起こす。特に球根には、この中毒成分が多いとされています

◎ユリ🌱

→少量でも急性腎不全のリスクになる中毒量があるとされており、植物全体がこの成分に覆われています

【動物】

◎ヒキガエル🐸

→口にすると毒の成分により激しい嘔吐、下痢、呼吸困難を引き起こします

◎ヘビ🐍

→噛まれた部位は強い痛みと腫れる症状がでます

種類によっては、血液が壊されて出血や貧血を引き起こします

◎蜂🐝

→刺されると腫れて痛みを伴います

アナフィラキシーショックを発症することもあるので注意が必要です

いかがだったでしょうか。

体調のトラブルに対して、おうちで簡単に対策できることもたくさんあります!

これらに気をつけながら、わんちゃん・ねこちゃんとの春の素敵な思い出をたくさん作ってください😌

当院では、フィラリア検査をする際に簡単に健康診断を一緒に行うこともできます!

最近健康チェックをしてないかも、、と言う方もこの機会に是非いらしてください☺️

年中無休・夜間対応