TOPICS

2023.10.05

動物看護師

こんにちは

愛玩動物看護師の中村です。

夏が過ぎ去り秋に突入かと思いきやまだまだ暑い時期は続いていますね。

秋といえばスポーツの秋、読書の秋、食欲の秋など秋と結びつく言葉が数多くあります。

彼岸花や紅葉など秋の訪れを感じさせる風景を楽しむことが出来、過ごしやすい季節でもあります。

ただそんな秋にも気をつけなければいけないことがいくつかあります。

今回はその中から2つを紹介したいと思います。

1. 花粉症

まず1つ目が花粉症です。

花粉症といえば人がなるものというイメージが強いかと思いますが、犬や猫も花粉症になります。

花粉症はアレルギーの原因となるアレルゲンの1種です。

人の場合、花粉症は目や鼻に症状が現れることが一般的でありますが、わんちゃんの場合は皮膚に、猫ちゃんの場合は人と同様に目や鼻に症状が現れやすいと言われています。

秋はブタクサやカナムグラの花粉が飛んでいる可能性があるため注意する必要があります。

花粉症を予防するには

① 花粉の多い時間帯や草むらを避ける

花粉症への対策としては人と同じで花粉に接触しない・持ち込まないということが大切です。花粉が多い時間帯はインターネットでも調べることが出来るので多く飛散している時間を避けたり、草むらにブタクサやカナムグラなどの花粉を飛散させる植物は存在していますが、花粉の飛散距離は短い為、草むらに入らないようにするだけでも効果はあります。

② 洋服を着せる、ブラッシングをする

わんちゃん、猫ちゃんの場合、被毛が多く静電気を帯びやすいので体に花粉が付着しやすいです。

洋服を着せることで花粉が被毛に付着することを防ぐことができます。

さらにブラッシングを行うことで被毛に付着した花粉を落とすことが出来ます。

またブラッシングを行う際には乾いた状態ではなく少し濡らした状態で行うと花粉が部屋に飛散することを防ぐことが出来る為、効果的です。

③ 空気清浄機を置く

花粉は取り除かない限り滞留し続けます。家に花粉を持ち帰ってしまった場合は家の中に花粉が滞留している状態になってしまう為、玄関などに空気清浄機を置いてあげることで花粉を取り除くことが出来、一定の予防効果が期待出来ます。

2. 急激な気温の変化

2つ目が気温の変化です。

夏から秋の季節の変わり目は免疫力が落ち、病気が起こりやすい時期でもあります。

わんちゃんの場合は消化器系疾患、猫ちゃんの場合は泌尿系疾患が出ることが多いと言われています。

わんちゃんは不規則な気温差に対してストレスを感じて胃腸炎になってしまうことがあります。気温差を感じないように部屋の温度を並べく一定に保つことや体温を調整しやすいようにブランケットや洋服を使用してあげることが良いと言われています。

猫ちゃんは寒さに弱いので動きたがらず飲水量が減ったり、おしっこを我慢することが多くなります。飲水量が減ったり、おしっこを我慢していると尿石症や膀胱炎にかかってしまうことがあります。普段からおしっこの回数や飲水量を記録しておくと変化がわかりやすいです。

少しでも異常を感じた場合は病院に受診することが大切となります。

わんちゃん、猫ちゃんは人間の4倍以上の早さで歳をとる為、1年に1回の健康診断だと人間に換算した場合、4年に1回の健康診断と同じペースとなります。その為、わんちゃん、猫ちゃんの健康診断は年2回受けることが理想的と言われています。

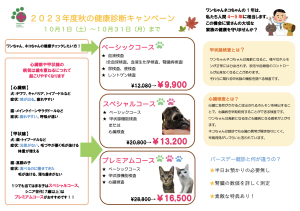

当院では健康診断の受診を推進しており、10月1日から10月31日までの期間で秋の健診キャンペーンを行っています。

下記の3種類の検査コースをご用意しております。

① ベーシックコース

② スペシャルコース

③ プレミアムコース

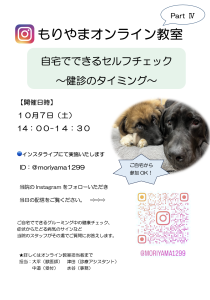

また10月7日(土)に健康診断についての飼い主様向けのインスタライブを企画しています。

内容は

・自宅で出来るグルーミング中の健康チェック

・症状からたどる病気のサイン

他にも質問コーナーを設けています。

参加費も無料ですのでお気軽にご参加ください。

これから冬が近づいてきてわんちゃん、猫ちゃんも人肌が恋しくなる季節になってきます。

ずっと健康で幸せに過ごせるように、健康診断での病気の早期発見が重要となります。

是非この機会に健康診断の受診を検討していただければ幸いです。

2023.09.11

動物看護師

こんにちは☀️

もりやま犬と猫の病院のリア、福岡、近藤です🐶🐱

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続き、人もワンちゃんネコちゃんも、お体など崩されておりませんでしょうか?

さて、今回のテーマは、

「🐶犬と🐱猫の仕草と行動」についてお話させていただきたいと思います。合わせて、病院へ行くのが苦手な猫ちゃんの為のアドバイスもありますので、ぜひ参考にしてみてください!

今や家族の一員であるワンちゃんネコちゃんですが、日々どんな気持ちで暮らしているんだろう?ストレスなく過ごせているかな…と思われる飼い主様も多いのではないでしょうか?

実はワンちゃんとネコちゃんの気持ちや体調などを行動によって伝えてくれる事があるんです!

まずワンちゃんやネコちゃんの甘えている行動について、近藤がお伝えします!

🐶前肢をのせてくる

飼い主さんが座っている時にワンちゃんが自分の前肢をのせてくる行動です。

🐶寝転んでお腹を見せる

飼い主さんの目の前でゴロンと横になりお腹を見せてくるのはワンちゃんが信頼している人にしか見せない行動です。

🐶人の後ろを着いてきたり、顔をなめてくる

これらの行動はワンちゃんが甘えている時にみられる行動です。

どれもワンちゃんが信頼している飼い主さんにしか見せない行動なんです。

ネコちゃんはあまり感情表現をしないイメージがありますが、ワンちゃんと同様に甘えている時に見せる行動があるんです。

🐱頭突きをする、スリスリする

飼い主さんの体に猫ちゃんが自分の体をこすりつけたりする仕草です。自分のもの!とにおいをつけているという一説もあります。

🐱ゴロゴロとのどをならす

ネコちゃんがリラックスして甘えている時にします。実はこの猫がゴロゴロとのどをならす音は人にとってもリラックスして心地いいととらえる人もいます。

🐱しっぽを立ててニャーニャーなく

ネコちゃんのしっぽは甘えの時や怒ってる時など気持ちを表します。ピンと立ててる時は甘えている行動にみられるんです。

🐱前肢でふみふみする

どの行動も、見ていてとても癒されほっこりしますよね。

続いて、ワンちゃんネコちゃんがストレスを感じた時に出る行動について福岡がお話していきます。

1番分かりやすいのは問題行動です。

🐶🐱近づくだけで唸ったり、威嚇するようになった!

🐶🐱いきなり噛み付いてきた!

🐶🐱パニックになって逃げるようになった、隠れて出てこなくなった!

🐶🐱激しい運動もしてないのにハァハァ激しい呼吸をしてる!

…など、急に攻撃的になったり、ワンちゃんだと舌を出してハァハァと荒い呼吸をすることがあります。

(ネコちゃんが激しい運動などしてないのにお口を開けてワンちゃんの様にハァハァするのは危ない状況ですので、すぐに病院にご相談ください!)

このような行動は、ワンちゃんネコちゃんがかなりストレスを感じているサインです。

さらに重度のストレス状態になると、体調不良や精神的な疾患があらわれてきます。

🐶🐱まだ若いのに寝てばかりいる

🐶🐱食欲が低下する、下痢や嘔吐をする

🐶🐱皮膚炎や脱毛がおこるほど過剰に身体をなめる

🐶🐱手足のつっぱりや震えなどがおこる

🐶🐱尻尾を追って回る、異物を食べる、自傷行為などの異常行動 …などです。

ネコちゃんでわかりやすい行動だと、いつもと違うところで排泄(粗相)をしたり、過剰にグルーミングをする、逆にグルーミングをしなくなるなどもあります。

何か病気が隠れていたりする可能性もありますので、急に攻撃的になったり、たくさん吐くなどの体調不良を起こしたりした時は一度病院にご相談ください。

そして、このようにストレスサインが見られる前に、ワンちゃんネコちゃんが安心して暮らせるような工夫をしてみましょう!

そこで、ストレスの対処法について簡単にですがご紹介いたします。

🐶

・スキンシップ、散歩や遊びの時間増やす

・ガムやおもちゃをあげてみる

・栄養バランス整ったごはんをあげる

・快適な生活環境つくる など…

🐱

・高い場所用意する(上下運動が出来るように)

・清潔なトイレや爪とぎを置く

・おいしいごはんやおやつをあげる

・一緒に遊ぶ

・多頭飼いでは休息場所つくる など…

お家の子とコミュニケーションをとる時間を増やしてあげたり、ゆっくり休める場所をつくってあげたりすることがとても大切です!

ネコちゃんを飼っているみなさんの中には、こんな事で困った経験はございませんか?

「病院に行きたいのにネコちゃんがキャリーケースに入ってくれない!」

「キャリーケース見るだけで逃げてしまう!」

そんなお悩みを少しでも解決できるよう、ネコちゃんを病院に連れて行く際のポイントをリアが紹介致します。

おすすめのキャリーケースとしては、上開きのタイプで布製ではなくプラスチック製のハードタイプです。

🐈好きになってもらうには…

・常に生活スペースにキャリーケースを置く

・お気に入りの毛布やおやつ、おもちゃを入れてみる

・ネコちゃんが中にいる時に扉を少し閉めてみる

続いて

🐈キャリーケースに上手に入れるコツは…

•タオルや、毛布、洗濯ネットなどに包みそのままキャリーケースに入れる。(ネコちゃんには視界を奪われることで大人しくなる性質があります)

•移動から10分〜15分前にキャリーケースに猫フェイシャルフェロモンスプレー(フェリウェイ)を吹きかける。

情緒を安定させ、移動中の興奮や鳴き声を軽減させる効果があると言われています。

(※効果には個体差があります)

待合室では…

落ち着かせる為、キャリーケースにブランケットを被せてあげましょう!(当院の待合室にはブランケットの貸し出をしております)

最後に

スタッフのネコちゃんとワンちゃんの写真をご紹介致します。

🐕あくびをするロッティくん

緊張や不安な時にあくびをしますが、不安な気持ちを落ち着かせようとしているのかな?

🐈仰向けになっているもちちゃん

安心してリラックスしている状態ですね!

当院では、ワンちゃんネコちゃんを診察するだけではなく「いつもと様子がおかしい」「理解できない行動をしている」などのご相談もお受け出来ますのでお気軽にご相談ください!

それでは、ペットちゃんと共に素敵な日々をお過ごしください🐶🐱

2023.08.11

動物看護師

みなさんこんにちは!

暑い日が続きますね。熱中症対策を忘れずに、体調にはくれぐれもお気をつけください😌

動物たちも熱中症になる危険がありますので、暑い時間帯のお散歩は避ける、クーラーをつけて部屋を涼しくする、こまめに水分補給をとれる環境をつくるなどといった対策をオススメしています!

では今月の看護師ブログを担当するのは、佐々木と岡島です。

まずは佐々木が担当します!よろしくお願いします🌻

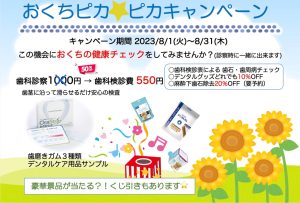

さて今月、当院では歯科検診『おくちピカピカキャンペーン』を行っております!

そこで今月のブログでは、「歯周病」と「スケーリング」についてお話ししたいと思います🦷

まず歯周病について。

歯周病は、歯肉炎、歯周炎の総称です。

①唾液からできるタンパク質に、細菌が増殖することで、歯垢ができる

②歯垢中の細菌がずっと歯にくっついていると「歯肉炎」になり歯肉が腫れて赤くなる。

③歯垢が石灰化すると歯石になる

(歯の滑らかさがなくなるので、より歯垢がつきやすくなってしまう…)

④歯を支えてくれる歯周組織まで炎症が及び、歯肉と歯が離れて、歯周ポケットができ「歯周炎」になる

このような流れで歯周病になってしまうと、

・歯がぐらついて抜けてしまう

・周辺の骨が溶けてトンネルができて、出血や膿が出てくる

などの症状が見られることがあります。

あごの骨折のリスクも高まります。

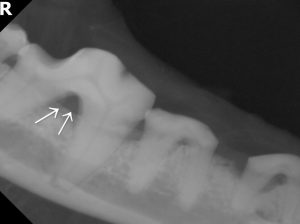

下の写真は、歯周病の進行により、骨が溶けてしまっている写真です。

矢印の部分が、骨が溶けて歯の根っこの分岐部が露出してしまっています。

歯周病の菌がお口の血管から、全身に回ってしまうと、心臓や肝臓、腎臓等にまで炎症が広がってしまうこともある怖い病気です。

ちなみに、猫ちゃん🐱は重度の歯周病があると、慢性腎臓病のリスクが高まるという報告もあります。

では、ここからは岡島が担当します!🙌

歯周病を防ぐには、歯磨きが大切です!というのは何度かブログでもお話ししていると思います。でも歯磨きって難しい…

歯磨き頑張ってるけど歯石が溜まってる…

そんな場合に、「スケーリング」と言って全身麻酔下で歯石を除去する方法があります。

ちなみに、年に一回のスケーリングを受けたワンちゃん🐶は死亡リスクが18.3%低下したという統計も出ています。

(Journal of American Animal Hospital Association 2019年5、6月号に掲載された記事です。)

当院でのスケーリングは、全身麻酔下で行います。

「スケーリングしたいけど高齢だから麻酔は不安…」と思われてる方は1度ご相談ください😌

手術前に全身のチェック(血液検査、レントゲン、心電図検査など)を行いますので、スケーリングするメリットと麻酔リスクを考慮しながら、相談していきます。

最後になりますが、おくちピカピカキャンペーンは8月末まで受けることができます!

スケーリングが20%オフになるなどの、嬉しい特典が盛りだくさんです!いつもの診察に+550円で歯科検診を受けることができますので、お口の匂いが気になる、歯石がついてるけど大丈夫?などお口のことで気になる方はお気軽にお声がけください💭

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歯周病から大切な家族を守るには、歯のお手入れはとっても大切ですね!

これを機におくちピカピカライフを送れたら幸いです☺️

2023.07.13

動物看護師

皆さんこんにちは。看護師の西岡と花畑です。

もうすぐで梅雨が明け、本格的な夏が始まろうとしています🌞

夏といえば、BBQや川遊びなど楽しいことがたくさんありますね‼︎お外でワンちゃんとの思い出づくりをされる方も多くいらっしゃると思います。しかし、緑豊かになる夏の山や川辺などにはワンちゃんネコちゃんの命を脅かす危険な生き物・植物が多く存在します🌻

ワンちゃんネコちゃんとご家族が楽しく夏の思い出づくりができるよう、夏の危険な植物と生き物について紹介したいと思います💁♀️

〇植物の誤食について

植物はどこか安全な印象もあると思いますが、なかにはワンちゃんが中毒を起こしてしまうものも‼︎今回はよく見かける3つの植物についてお話したいと思います。

~1つ目、朝顔~

夏を代表する植物の一つで、育てているご家庭も多いのではないでしょうか😌

朝顔でワンちゃんやネコちゃんに危険とされているのは「種」です🌱

誤食してしまった際の主な症状として、①激しい嘔吐下痢 ②重度の血便 ③幻覚 を起こします。

これらの症状は、直接的に命に関わることはありませんが、二次的に体のバランスを崩し、命の危険に晒されるケースがあります。

~2つ目、ヨウシュヤマゴボウ~

ブドウのような房にブルーベリーのような可愛らしい小さな実をつけているのが特徴的な植物です🌿

これらは植物全体がワンちゃんネコちゃんだけでなく人にも有毒ですが、特に実と根に強い神経毒作用があります‼︎

道端に実が落ちていている際にはお散歩中のワンちゃんたちの標的になりやすくなっています😢このヨウシュヤマゴボウは全国各地で雑草化しているため、多くの場所で見かけると思います。6月ごろから開花し、夏半ばごろから実をつけ始めるため、十分これからの季節に注意しましょう‼︎

~3つ目、ラン藻(アオコ)~

夏になると水面が緑色に変化している川や池、湖を見かけることも多くなると思います‼︎水温が上がり、水面いっぱいにアオコが増殖します。 アオコの一部の種類や毒素によって、川遊びをしている時にワンちゃんが飲んで中毒を起こす事例があります😵

主な中毒症状として、①皮膚炎 ②泡を吹く ③よだれがたくさん出る ④痙攣発作 ⑤心臓麻痺

などの、命に関わる症状が見られます。ただ、アウトドアを楽しむワンちゃんだけではなく、室内の花瓶の水や金魚鉢にも発生することもあるため、お家の中で暮らすネコちゃんにも十分気をつけてくださいね🐱💦

〇危険な生き物について

夏のレジャー施設では冬眠していた生き物が活発になってきます。生き物については毒で有名な蛇と蜂についてお話したいとおもいます。

~1つ目、蛇について~

日本にいる毒蛇はマムシ・ヤマカガシ・ハブの3種類が有名です🐍この中で最も重症化しやすいのがハブであり、

これは大型であることから毒液の注入量が多い為です!

蛇にかまれた症状として、①ぐったりする ②かまれたところが腫れる・出血する ③食欲不振 などが見られ、重症になるとショックなど命に係わることもあります💦かまれた場合は、毒が体内に回るのを遅くするために安静にし、すぐ病院に連れてきてください🙏

~2つ目、蜂について~

人でも夏になるとスズメバチの被害が多くなります。これは動物たちも例外ではなく十分な注意が必要です!

もし蜂に刺されてしまった場合の症状として、①刺された部位の腫れ・痛み ②アナフィラキーショック

(刺されてから15分以内に起こることが多い)などがみられ、とっても危険です☠️蜂に刺されたことが分かったら、針が分かれば針を抜き傷口を洗い流し、病院に連れて来て下さい🏥

このようにレジャー活動は危険も多く存在します😵草むらに頭を突っ込んだり、植物や生き物を見たときに興奮しすぎないように注意していきましょう。しかし、危険を知ることで安全に楽しくこれからの夏を楽しむことができます‼︎皆様と、ワンちゃんネコちゃんとの幸せいっぱいな夏の思い出づくりができることを願っております🌻

2023.06.08

動物看護師

皆さんこんにちは

看護師の小島です。

最近梅雨入りしてわんちゃんの散歩をどうするか迷う時期になってきましたね🤔

そこで今回は梅雨の日のわんちゃんとの家での過ごし方についてお話ししようと思います!

ぜひ読んでいただいて梅雨の時期もわんちゃんと楽しく過ごせるお手伝いが出来たら幸いです✨

まず、お話ししたいことはおもちゃ選びのコツです🧸

気をつけるポイントは2つです!

1、おもちゃの大きさ

まずは、咥えられる程度でわんちゃんのお口よりも大きいものを選びましょう!

わんちゃんのお口よりも小さいものの場合は誤って飲み込んでしまう可能性があります😱

2、おもちゃの強度

次に、硬すぎず柔らかすぎないものを選びしょう!

硬すぎるとわんちゃんの歯が折れてしまう可能性があります🦷

また、柔らかすぎると簡単にバラバラに出来てしまう為、誤飲してしまいます!

皆さんの中でも壊れにくそうと思って買ったにも関わらず10分も持たなかったという経験された方いると思います😢

実際遊んでみないと分からないことも多いと思うので新しいおもちゃをあげる場合はよく様子を見てあげましょう♪

次におもちゃの種類についてお話しします🧸

色々なおもちゃがあり、場面に合わせた遊び方が出来ると良いです✨

1、デンタルケアタイプ🪥

遊びながら歯の汚れも取ってくれるタイプの物です。

口周りを触られるのが苦手でなかなか歯磨き出来ない子にオススメです。

2、知育タイプ📚

おやつなどをおもちゃの中に仕込み転がしたりする事によってオヤツが出てくるので頭を使いながら遊べるタイプの物です。

うちの子はお留守番の時に気を紛らわすためにも使っていたりしています!

ちなみに、脳を活性化することで認知症の予防にも繋がります⭐

3、投げたり、引っ張ったりするタイプ🥎

オーナーさんがボールなどを投げてわんちゃんが取って持ってくるを繰り返したり、おもちゃを引っ張りあいっこして遊ぶタイプのものです。

わんちゃんとオーナーさんの間に信頼関係が生まれたりする大切な遊び方です。

そしてこの「わんちゃんとオーナーさんの絆が深まる」ことが、お家で遊ぶ大きなメリットです!!

おもちゃを使って一緒に遊ぶことで、わんちゃんと飼い主さんとのコミュニケーションが増えます。また投げたおもちゃを持ってきたり、上手に遊べた時に褒めてあげることでスキンシップも増えます!

愛犬が一生懸命おもちゃで遊んでいたり、元気いっぱいにおもちゃを持ってきたりすると可愛くてこちらも楽しいですよね!わんちゃん達も大好きな飼い主さんと一緒に遊べて楽しいはずです♡

雨が続いて気分も落ち込みやすい梅雨の時期は、ぜひ大切な愛犬ちゃんとお家で遊んで、素敵な時間をお過ごし下さい🐶💕

2023.05.12

動物看護師

みなさんこんにちは☀️

保護された子猫ちゃん🐱を院内で見かけるようになります。

また、子犬ちゃんについても合わせてお話できたらと思います。

「子猫を拾ったけどミルクはどうやってあげるの?」

「トイレってどうすればいいの?」

「子犬を迎えたいけど…色々と不安。」

などのご質問をいただくことがあるので、今回は『子犬、子猫について』をテーマに看護師の伊藤と小池がお話しさせていただきます🌸

まず初めに、

『子犬、子猫のお迎え準備』

『子猫を保護した際のミルクのあげ方』

について伊藤がお話しさせていただきます!

〈お迎えの前の準備〉

・お迎え後に数日間、家族の目の届く所でお世話ができる状況か

・環境がととのっているか(怪我や事故が起こる環境でないか、準備物はそろっているか)

・最寄りの動物病院の確認

・家族全員の心の準備ができているか

〈主な準備物〉

・クレート、キャリーケース

・ワンちゃん、猫ちゃん用の食器

・子犬子猫用のフード

・ペットシーツやトイレ

・ベッド ・おもちゃ などなど

生活に必要なものを準備してください。

次に子猫ちゃんへのミルクのあげ方をお伝えします!

・生まれたばかりなら2~3時間、生後2週齢では4~6時間おきにミルク

・38℃くらいのお湯でミルクを作る

・哺乳瓶やスポイト、シリンジなどを使い与える

まずは生後何週齢くらいなのかを確信してください(目は開き始めるのは1週齢、目が見え始めるのは2週齢です)

何週齢なのかにもよってミルクを飲ませる量などが変わっていきます。

ここで2つ注意点があります!

⚠️①人間用の牛乳は使わない!

成分が違うため下痢をする可能性があります。

子猫用ミルクを使ってあげてください!

⚠️②仰向けでミルクを与えない!

誤嚥につながる可能性があります!

以上の2つに注意してゆっくりとミルクを与えてあげてください😊

子犬ちゃん・子猫ちゃん用のミルク、は当院にて販売もしておりますのでご相談ください。

続いては『わんちゃんねこちゃんのトイレ』について小池がお話させていただきます。

新しくわんちゃんねこちゃんを迎えるにあたって、考えなければいけないことの一つに〈トイレ〉があります🚽

ここでは、

・わんちゃんねこちゃんが好むトイレとは?

・体格に合ったトイレの大きさ

の2つの観点から、わんちゃんねこちゃんのトイレについてお話しします !

① わんちゃんねこちゃんが好むトイレとは?

毎日使うスペースですから、ストレスなく使って欲しいですよね !

わんちゃんねこちゃんの両方に共通することとしては、

〈人目が気にならず一定の広さがあること〉が挙げられます。

私たちも、人通りが多く騒がしい場所にあるトイレはなんだか落ち着かないですよね。

わんちゃんねこちゃんも同じで、トイレは静かで落ち着いた環境であることが理想的です。人の目線や生活音が気になってしまうところは避けてあげましょう。

また、綺麗好きのねこちゃんのトイレは 1匹につき2つ以上と言われています。

いつでも気持ちよく使ってもらえるように、清潔を保ちましょう !

②体格に合ったトイレの大きさ

それぞれの体のサイズに合ったトイレを選ぶことは、わんちゃんねこちゃんが快適にトイレを使うことができるだけではなく、はみ出しなどの失敗も減らすことができるため、私たちにとっても嬉しいことが沢山あります☺️

わんちゃんの場合は大人になった時の大きさに合わせて選ぶといいかもしれません♪

ねこちゃんは、体長の1.5倍以上の大きさが理想です。

最後に『子犬子猫ちゃんの病気や怪我』についてお話しします!

子犬、子猫を飼うことになって一緒に暮らして行く際に心配になることといえば、やはり病気や怪我ですよね。

病気はワクチンで予防ができるものがあるので、新しくわんちゃん、猫ちゃんをお迎えする際には、今まで何回ワクチンを打ったか、何種のワクチンを打っているかを確認しておきましょう!🤓

子犬、子猫では

咳、鼻水・くしゃみ、目やに、下痢などが見られることが多いです。

症状がある場合には早めに病院へご相談ください☺︎

そして、病気ではありませんが、小さい子で多いのが骨折や誤食です。

うっかり落としてしまった、うっかりテーブルに食べられてはいけない物を置いてしまっていた、など小さな事が大きな怪我や病気につながってしまうのでお気をつけください。

子犬・子猫でのお悩み事がございましたら、ぜひ一度当院にご相談ください☺︎

それでは、皆様の健康と、大切なご家族のわんちゃんねこちゃん達の健康を心より願っております🦮🐈⬛

2023.04.16

動物看護師

みなさん、こんにちは!

暖かい日が増えてきて、過ごしやすくなってきました🌸

春ということで、新生活が始まる時期ですね♪新しい環境や新しい生活にワクワクされている方も多いのではないでしょうか?

実は、私達動物看護師にも今年から大きな変化があります。

それは…「動物看護師の国家資格化」です!!

今回のブログでは、この「動物看護師の国家資格化」についてお伝えしていきます。

もともと民間の資格だった動物看護師。なぜ国家資格になったのでしょうか。菊川がお話します。

いちばんの理由として、ここ近年のペットブームです。より質の高い、「チーム獣医療」が求められるようになりました。

そして今年、2023年2月19日に第1回の国家試験が行われました!

当院からも多くのスタッフが受験しました。

当日の朝はみんなでドキドキしながら、電車で会場に向かいました。🚃

ここでちょっと気になる試験内容を教えちゃいますと、臨床現場での知識、牛などの家畜類の問題、解剖学など幅広く出題されました。

それでは、今までのお仕事との違いは何でしょうか。

・採血

・マイクロチップの挿入

・カテーテルによる採尿

などなど…

今まで獣医師のみに認められていた医療行為ができるようになりました。

ここからは宇高がお話します。

晴れて「愛玩動物看護師」となったスタッフも多くいます。4月からは新しいスタッフも増えました😊

今まで以上に看護師チームはパワーアップして飼い主様、わんちゃん猫ちゃんに寄り添いサポートできるよう努めていきます!

不安に思うこと、気になることなどございましたら普段の診察の合間などでもお気軽にご相談くださいね。

また、動物たちが、健康で幸せに過ごせるようサポートすることを目的とし、獣医師・看護師それぞれの視点から飼い主様向けにお話をする「ライフアップセミナー」を病院内で行っています。

※わんちゃん向けとなっています。

獣医師からは病気について、看護師からは予防や健康管理のノウハウ、お家でのケアなどをお話しています。

毎月第4土曜日の14時から開催しています。

今月は4月22日に開催します。

テーマは「耳👂」です!

これからの季節、暖かくなってくると、お耳トラブルでご来院される飼い主様が多いです。おうちでのお耳のケアは、意外と難しく、注意点もあります。

今後の生活に役立つ情報をお届けします🙌

まだご予約枠空きがありますので皆様のご参加心よりお待ちしております✨

※わんちゃんと一緒に参加も可能です🐶

※参加してくださった方には素敵なプレゼントも!🎁

※ご参加にはご予約が必要です。(お電話または直接スタッフにお申し付けください)

※ご予約枠には限りがございますのでお早めにご予約ください🙇♀️

最後に

我が家のペットを紹介させてください!

ジャンガリアンのおもちちゃんです。

食欲旺盛でなんでも食べちゃう可愛い子です。

2023.03.15

動物看護師

こんにちは!

看護師の小島とリアと木田です。

最近ニュースでトルコの地震を目にしました。

その際に自分を助けてくれた救助隊の男の人の側を離れないねこちゃんが話題になっていましたね!

ねこちゃんもやっぱり命の恩人だとわかっていたのでしょうか?😸

さて、今回は地震など災害時のわんちゃんねこちゃんの備えについて、

以下についてお話ししようと思います!

1.災害が起こる前に準備する物(小島より)

2.避難の種類(小島より)

3.動物病院で行っておくこと(リアより)

4.しつけについて(木田より)

1.災害が起こる前に準備する物について

・キャリー

・リード、首輪

・水

・ご飯

・ペットシーツ又は猫砂

(ダンボールなど折り畳める簡易用トイレ)

・内服薬、外用薬など

2:避難の種類

皆さんは同行避難と同伴避難があることをご存知ですか?

・同行避難

災害が発生した時に飼い主さんとわんちゃんねこちゃんが避難所まで一緒に避難することです。

ですが、避難場所に行った後は同じ場所で過ごすことができません。

・同伴避難

飼い主さんとわんちゃんねこちゃんが避難先まで一緒に行き、その後も一緒に生活することができます。

このように、自治体によって異なりますので一度調べておいた方がいいですね🍀

3.動物病院で行っておくこと

・マイクロチップの挿入

皆さんの飼われているわんちゃんねこちゃんにはマイクロチップ入っていますか⁇

マイクロチップを入れておけば万が一迷子になったとしても保護されればその子がどこの子か判断することができます!

△マイクロチップを入れた後にする事△

・マイクロチップ挿入後マイクロチップ登録申請書と封筒をお渡しします。

①飼育者記入欄に必要事項を記入していただき飼い主様ご自身で登録料の振込をお願いします。

②振り込みが終わりましたら、振り込み用紙の控えをお渡しした紙に添付し、専用の封筒に入れて”日本獣医師協会”に送るようお願いします。

③登録が終わりましたら日本獣医師協会から飼い主様に登録完了の通知ハガキが届きます。

以上がマイクロチップ挿入後の一連の流れです💉

・ワクチンの接種とノミダニの予防

ワクチンを予め打っておけば避難先での感染症予防にもなります。

また、外に出た際、蚊やノミダニに接触してしまう機会が増えてしまう為駆虫薬を指定の日にきちんと飲ませてあげることもとても大切です。

4:しつけについて

避難所には動物が苦手な人たちもいます。

その際のトラブルを避けるためにも、しつけはとても大切です。

「まて」「おいで」「おすわり」など基本的なしつけを出来るようにしましょう!

他にも他の人を怖がって攻撃的にならないように普段から沢山の人に触ってもらうなどしておくといいです。

また、避難所にいる際キャリーに入れる機会が多くなるため怖がらずに入れるように訓練することも大切です。

環境省では”災害時におけるペットの救護対策ガイドライン”が出されているので一度目を通しておくのをお勧めします。

災害時人命第一に考えられている為わんちゃんねこちゃんを守ってあげられるのは飼い主さんだけです。

これを機に災害時の備えをしていただけると幸いです。

最後に私たちの自慢のわんちゃんねこちゃんについて少し紹介させてください♡

実家の子がトリミングに行き別人になっていたので紹介します!

小島

実家には猫ちゃん5匹飼っています。

久しぶりに帰りましたが、いつもだとお出迎えをしてくれますが忘れられたのかお出迎えしてもらえず悲しかったです。笑

ですが、元気そうに過ごしていたので安心してます😸💖

リア

最近新しくわんちゃんを飼い始めたので、紹介します!

おうちに来た時よりも1kgくらい体重が増えました!

とても元気でよくおもちゃで遊んでいます🐶

木田

2023.02.08

動物看護師

こんにちは♪看護師の森田です。

皆さんこんな事で困ったことはありませんか?

目薬が上手く出来ない、飲み薬が上手く飲ませられないなどです。

それぞれについてやり方について私が飼っているわんちゃんを例にお伝えしていきます。

『👀目薬』

①基本的に目薬は正面からだと怖がってしまうので後ろからします。

②小指の側面を上瞼に置き少し引っ張ります。

そのまま目薬をさします。

③目薬を目に馴染ませるために目をパチパチさせます。

④溢れた目薬をティッシュで拭き取ります。

『💊飲み薬』

シロップをあげる場合は、犬歯の後ろが隙間があるのでそこからお薬を入れるとあげやすいです。

ネコちゃんはシロップ薬が苦手でヨダレが出てしまう子がいると思います。

また粉、錠剤の場合はご飯にかけて与える事も多いと思いますが、食べると思ったのに飲まなかったなどあると思います。病院ではカプセルやシロップ薬を別でお渡ししたり、投薬用のチュールやインプッター(投薬器)などもあるので是非ご相談ください。

投薬をした後に注射器やスポイトでお水を飲ませてあげると飲み込みやすくなります。

インプッターを使用した際の投薬の仕方

何かいいやり方ないかなぁと悩んでいる方、こんな事聞いてもいいのかなぁと思っている方、皆さんの愛犬・愛猫に合わせたやり方を一緒に考えますのでお気軽にお声掛けください。

p.s

我が家の愛犬達はこの時期寒くてコタツから出てきません。冬眠中みたいです。

皆さんのワンちゃんネコちゃん達はいかがでしょうか?

2023.01.09

動物看護師

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年初めての投稿は、私看護師の山本がお届けします!

さて、皆さんのおうちのワンちゃんネコちゃんの行動で、愛らしく愛おしいけど、どんな事を考えているんだろう・・・?と思った事はありませんか?

今回はそんなワンちゃんネコちゃんの可愛い行動の真意についてお話しさせていただきます!

☆ワンチャン🐶の甘えてる仕草・サイン☆

♡前足をのせてくる

→もっと自分に注目してほしいときの行動で「ねぇねぇ〜かまってよー」と言っています♡

可愛いので要求のままに応えてしまいがちですが、人間より優位だという勘違いを生まないためにも、メリハリをつけて遊んであげましょう!

♡耳が後ろに下がる

→とてもリラックスして安心しきっているとき、甘えたいときによくみられます!

一方で、耳と一緒にしっぽも下がっていたら緊張や不安のサインです。観察して気持ちを汲み取ってあげましょう。

♡あごを乗せてくる

→身体の力が抜けてリラックスしている無防備な状態なので、絶対的な信頼がある証拠です!

そのままの姿勢で頭を撫でてあげるととても喜びます☺︎

♡顔をなめてくる

→これには大きく2つの意味があります。

1つ目は、犬の祖先オオカミの上位者に親愛の気持ちを表すときにする習性の名残です。

2つ目は、子犬が母犬に食べ物をねだるときの名残です。どちらも愛おしいですね!

ただし、感染症のリスクもありますので、過度なスキンシップは気をつけましょう。

☆ネコちゃん😺に好かれてるサイン☆

♡喉をゴロゴロと鳴らす

→リラックスしている証拠です♡

なんとネコちゃんの鳴らすゴロゴロという音は、人間のストレス軽減やリラックスできる効果があるそうです!

♡じっと見つめてくる

→さらにゆっくりまばたきをした時、「大好きだよ」と言われている合図です☺︎気持ちに応えるように優しく撫でてあげましょう!

一方、興味や不満から見てくることもあるので、状況や様子をみながら気持ちに寄り添ってあげましょう。

♡ふみふみしてくる

→この行動は子猫が母猫の母乳を飲む時の仕草だと言われており、お腹がすいた時に行うものです。

飼い主さんにする場合、思い切り甘えても大丈夫だと心を許している証拠で!

タオルや毛布にしている時は眠たいサインなので、そっとしておきましょう💤

♡尻尾をピンと立てて近づく

→母猫だと思って心から信頼している証拠です。嬉しい時や遊んでほしい時などにしており、甘えている合図ですね!

♡スリスリしてくる

→本来のスリスリは、縄張りをマーキングするといった意味があります。ですが、飼い主さんへのスリスリは、アピールの意味があります。もし、ネコちゃんがしつこいくらいにスリスリしてくるのであれば、かなり好かれている証拠です♡

甘える時の仕草の意味がわかるとより愛おしいですね☺︎

中には感情をあまり行動に出さない子もいると思いますが、「好きでいてくれてないのかな」と心配しなくても大丈夫です!

過度な甘やかしは厳禁ですが、たっぷり愛情を注いでいればワンちゃんネコちゃんも思いに応えてくれるはずです!

これを機に、他にもたくさん意味のある仕草をしてくれてますのでぜひ調べてみてくださいね!

新しい年も皆様がワンちゃんネコちゃんと元気に楽しく幸せな一年を過ごせますように☺︎

最後に、私の飼っているネコを紹介します🐱

年中無休・夜間対応