TOPICS

2025.02.12

動物看護師

こんにちは!看護師の岡島です🐾

立春を過ぎましたが、まだ寒さの厳しい毎日が続いています。暖かい春が待ち遠しいです🌸

愛犬の兎呂々さんは寒くてもお構いなしでお散歩が大好きです!

今日私からは『ヒールポジション』についてお話しします👠

皆さん普段のお散歩では飼い主さんもわんちゃんもストレスなくお散歩を出来ていますか?

『ヒールポジション』とは、

飼い主さんの左足元にわんちゃんを座らせてマテさせる動作のことです。

お散歩で引っ張り癖がある子、人や自転車に飛びついてしまう子、信号待ちで動いてしまう子などにとっても役立つ合図です✨

そして散歩中に発生する可能性がある飛び出しや飛び掛かりなどの際に、ヒールをかけることで犬の注意を飼い主に向かせることができ、不慮の事故を未然に防ぐことができます。

言葉の合図は世間一般では「ツケ」や「ヒール」「クローズ」など飼い主さんによって様々です!その子に合ったコマンドでトレーニングしましょう🏋🏻♀️

では手順についてご説明します!

まず始める前に音や景色に気を取られないように家の中が静かで人が多くない時間帯であることをお勧めします。

【ヒールポジションの教え方】

1. 🐶の鼻先におやつを持っていき、おやつを追いかけることを覚えさせます。

2. ご自身の左側に大きく”6″を描くようにしておやつを追わせます。6を描きながら誘導してわんちゃんが前を向いたら(この時点で飼い主さんの左脚横にいる)おやつをあげてたくさん褒めてあげてください。

3. 2ができるようになったら正面を向いた時点でおやつを頭の上に持ってきてお座りをさせます。ここでも出来たらおやつをあげてください。

4. 最後に言葉との紐付けです。3ができるようになってきたら決めたコマンド「ヒール」と言ってから動作をしておやつをあげます。お座りをしてからコマンドを言うのはNGです。

『ヒールポジション』はとっても大切で介助犬のわんちゃんにも使われています。

教えておくとわんちゃん自身も足元に引っ付くことで安心感を覚えます😮💨

わんちゃんによって教えるのに苦労するかもしれませんが決して諦めずに愛犬のペースに合わせて覚えさせてあげましょう🐕🦺

2025.01.07

動物看護師

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

愛玩動物看護師の中村です。

わんちゃんねこちゃんは寒さに比較的強い動物ではありますが、病気に対しても抵抗があるわけではありません。

わんちゃんねこちゃんの冬の時期に気を付ける病気の1つとして循環器疾患があります。

今回のブログではこの循環器疾患について取り上げていきたいと思います。

代表的なものとしてわんちゃんであれば僧帽弁閉鎖不全症、ねこちゃんであれば肥大型心筋症という病気があります。

Q:なぜ冬の時期になると循環器疾患になりやすいのか

寒さが増してくるとお家の中の温度と外の温度で大きく差が出てきます。急な寒さに当てられると全身の血管が収縮して血圧が上昇します。血圧が上昇すると心臓がより強い力で血液を送り出そうとするため心臓に負担がかかってしまいます。

その結果として心臓に関連する疾患が多いと言われています。

僧帽弁閉鎖不全症とは

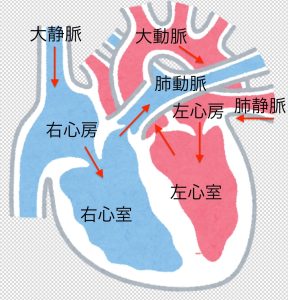

僧帽弁とは心臓の左心房と左心室と呼ばれる2つの部屋の間にある弁のことを言います。役割としては左心房から左心室に送り出した血液が逆流しないように防ぐための弁になります。

加齢による変化や心臓の負担増加により弁の構造が変化してしまうとこの弁がうまく閉じきらなくなってしまいます。

閉まらなくなってしまうと左心室に送り込んだ血液の一部が逆流してしまい左心房内に入ってきてしまう状態となってしまいます。

逆流した血液と次に送り込む血液が合わさると左心房内の血液量が多くなり、左心房内部の圧力が上がります。内圧が上がると左心房は左心室に比べると壁が薄いので圧力に負けてどんどん大きくなってしまいます。

僧帽弁閉鎖不全症になると以下のような症状が現れます。

・咳が出る

・呼吸が早い

・疲れやすい、ふらつき

・失神

また左心房の内圧が上がると左心房につながっている肺静脈の内圧も上昇してしまい、結果として血管から肺の中に血液の液体成分が漏れ出してしまう状態になります。この状態を肺水腫と呼びます。

肺水腫になると以下のような症状が現れます。

・呼吸が浅く早い

・呼吸困難

・血色が悪くなる

・咳が出る

レントゲンを撮影すると肺に水が溜まった部分X線を透過しない為、左側が正常なレントゲン画像になりますが、右側のように肺の部分が白く写ります。

肺水腫は緊急性の高い疾患になります。

当院は24時間救急対応可能ですのでもしかしすると思ったらすぐご連絡ください。

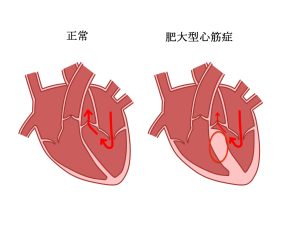

肥大型心筋症とは

左心室の心筋と呼ばれる筋肉が肥大化する病気になります。

心筋が肥大化してしまうと心室が狭くなってしまい血液を十分に取り込んで送り出すことができなくなってしまいます。

肥大型心筋症になると以下の症状が現れます。

・呼吸回数がいつもより多い

・活動性の低下

・運動不耐性

・開口呼吸

・咳が出る

その結果として送り出せなかった血液が肺静脈内で溜まってしまい液体成分が肺の中に漏れ出してわんちゃんと同様に肺水腫になったり、全身に血液を遅れないことで血栓と呼ばれる血の塊ができやすくなり、それが血管内で詰まることで血栓塞栓症という病気にもつながってきます。

症状としては後肢の熱感の消失、後肢の麻痺が現れます。

また猫の場合は肺水腫だけではなく胸水の貯留が高頻度で認められます。

それぞれ完治することは難しい病気になりますので、早期に発見して治療を進めていく必要があります。早期発見をするためには常日頃の様子をしっかりと診てあげることが大切です。また定期的な健康診断をすることも大切です。わんちゃんねこちゃんは人の4倍ほど早く年を取ると言われていて変化も早いので、健康診断は年2回することが望ましいといわれています。当院では春と秋で健康診断キャンペーン、お誕生日健診など数多くの健診があります。普段と様子が違うなど何か気になることがありましたらご相談ください。

寒い時期はまだまだ続きますが、皆様もお身体に気をつけてお過ごしください。

2024.12.10

動物看護師

こんにちは。

看護師の山本、西岡と薬剤師の落合です!

ひんやりとした空気が気持ちよく、冬の訪れを感じる季節が本格的にやってきましたね❄️

我が家の愛猫ちゃんたちは、寒い季節になり人肌恋しくなったのか、布団に潜り込んできてくれることが多くなりました🐈⬛

私たち人も冬に向けて、衣替えをしたり暖かい掛け毛布を出したり‥と冬支度を始めている方も多いかと思います!

そこで今回は、ワンちゃんやネコちゃんの冬支度のために私たちができることを大きく3つご紹介いたします!

【適切な湿度🍀】

冬の乾燥は私たち飼い主につらいものですが、わんちゃんねこちゃんにとっても湿度の管理はとても大切です。

最適な湿度は、わんちゃんは40〜60% 、ねこちゃんは50〜60%と言われています。

加湿器の使用が最適ですが、熱い蒸気が出るタイプはやけどの危険もあるので避けた方が安心です😊

[乾燥によるトラブル]

・ウイルスが繁殖しやすくなる

空気中のウイルスは湿度が40%以下になると活発化します。

また、低湿度は喉や鼻の粘膜がダメージを受けてウイルスにより感染しやすくなります。

免疫力の低い子犬子猫や高齢の子は特に注意しましょう。

・皮膚や肉球の乾燥

空気の乾燥は皮膚も乾燥し、フケの原因となります。また、皮膚のバリア機能も低下し痒みや皮膚トラブルに繋がることもあります。

皮膚だけでなく肉球も乾燥するので、肉球クリームなのでの保湿も効果的です!

・静電気⚡️

人間と同じでわんちゃんねこちゃんも静電気は痛く、不快に感じるものです。

部屋を加湿し、動物に触れる前に壁などで放電してから触るなどしてあげると静電気が起こりにくくなります。

【冬の泌尿器系疾患に対する予防】

冬の寒さでわんちゃんもねこちゃんもあまり水を飲まなくなり、膀胱炎や尿路結石などの泌尿器系疾患を発症しやすくなります。

その予防の為には、水を飲む量が多くなるように工夫してあげましょう。

特にねこちゃんは、水を入れておく食器の形や素材などでも好みがあります。あまり飲んでいないと感じたら色々と試してみましょう。また、水分を含むウェットフードをあげたり、水を人肌程度に温めてあげるのも良いですね☺️

我が家のネコちゃんは、自動給水機に変えると格段に飲水量がアップしました✨

お水の流れる音が好きな猫ちゃんも多いので、おすすめです!

最近では、少し暖かい温度も保ってくれる自動給水機もあるようなので、お家の子が好んでくれる飲水方法を見つけてあげてください🐈💕

⚠️注意するポイント⚠️

何度もトイレに行くのにおしっこの量が少ない、全く出ていない、排尿時に痛そうにしている、おしっこに血が混じっている等の場合は、すぐに病院に連れてきてください☺️

【冬に向けた換毛期~ブラシの選び方~】

最近うちの子の抜け毛が多いな…😔と思うことはありませんか?

アンダーコートをもつわんちゃんねこちゃんは、夏と冬に毛が生え変わる「換毛期」があり、この時期は特に抜け毛が多くなります。

そこで、ブラッシング法やブラシについて紹介します。

[主なブラシの種類]

・スリッカーブラシ

一般的に使われているブラシで、くの字に曲がった針金がついています。抜け毛を取り除いたり、毛玉をほぐしたりできます。種類を問わず使用できます。

・ピンブラシ

まっすぐに伸びた針金がついています。スリッカーブラシよりも目が荒く、とくに長毛種におすすめです。

・コーム(くし)

毛並みを整えたり、毛玉やもつれが残っていないかチェックするのに使います。

・獣毛ブラシ

ブタやウマ、イノシシなどの毛を使ったブラシです。仕上げに艶出しのために使用することが多いです。静電気を起こしにくいのが特徴です。

・ラバーブラシ

ゴムやシリコン製のブラシです。ブラシ自体が柔らかく、皮膚を傷つける心配が少ないです。マッサージ効果も期待できます。とくに短毛種におすすめです。

上記に紹介したブラシの中でも、さまざまな大きさのもの、ピンの長さが違うものがあります。

自分で使いやすいもの、おうちの子に合わせた大きさ・長さのものを選びましょう☺️

[ブラッシングの手順]

①ブラシをする前にグルーミングスプレーをかける

⭐︎私たちもいきなりヘアブラシをかけると、乾燥や静電気を助長してしまいますよね😣

スプレーをかけるだけで、抜け毛除去を促したり、保湿力アップになるので、サラサラが長く保たれます❣️

②スリッカーやピンブラシで体全体の毛のもつれを除く

ブラシは体に対して水平に持ち、毛の流れに沿って動かします。

③コームで整えながら毛玉やもつれがないかチェック☑️

コームが引っかかるところは毛玉やもつれが残っているので、コームで無理に引っぱらずにもう一度スリッカーブラシで小刻みにとかします。

④顔周りや足先をコームでやさしく毛並みを整える

『ポイント』

・大きな毛玉ができてしまっておうちで取るのが難しければ、サロンや病院にお気軽に相談してください!

・嫌がる子は無理に行わず、少しずつ慣らしてあげましょう。おやつをあげたり、上手にできた時にはたくさん褒めてあげましょう🥰

・ブラッシングは抜け毛を除くだけではなく、皮膚や毛に異常がないか確認しながら行うことでちいさな怪我や湿疹、かぶれなどを発見することも出来ます。注意してみてあげるといいですね😊

『注意点』

・硬いブラシは皮膚を傷つけやすく皮膚炎のリスクがあります。力を入れ過ぎたり、何度も同じ部位のブラッシング、耳などの柔らかい部分は皮膚炎にならない様に注意しましょう👀

・特にスリッカーは金属製で先の尖っているものもあるため皮膚が弱い子に使用する前は先が丸まっているスリッカーを使うなど道具が自分の子に合っているかの確認も行うといいと思います。

・アトピー性皮膚炎や膿皮症の子などではブラッシングのやり方を間違うと症状の悪化に繋がる事もあります。ブラッシングの頻度や使用する道具について迷った際は獣医師に相談して安全にブラッシングを行いましょう!

これからクリスマスにお正月と楽しいイベントがたくさんです🎄

愛犬、愛猫ちゃんと思い出たくさんの素敵な冬をお過ごしください🕊️

2024.11.06

動物看護師

こんにちは!

看護師の岡島です🐶

やっと涼しくなり、お外でお散歩がしやすくなってきました。蚊はまだまだ出てくるのでフィラリア予防忘れずにしましょう🦟

うちの愛犬の兎呂々(とろろ)ちゃんは冬に向けて毛を伸ばし始めています✂️✨

早速ですが、皆さんはお家でわんちゃんねこちゃんと過ごしていると、愛犬や愛猫が、突然スイッチが入ったように家の中をグルグル走り回って暴走したと思ったら、急にピタッと静かになったり…

という経験はありませんか❓

私も初めて愛犬でその現象を見た時は、何かおかしいんじゃないかとびっくりしました🤔

実はこの行動、年齢や性格に関係なく多くのわんちゃんやねこちゃんがする行動で、英語圏では『ズーミーズ』(zoomies)と呼ばれています!

また、Frenetic Random Activity Periods の頭文字をとってFRAPとも呼ばれていて、日本語に直訳すると「熱狂的でたらめ行動期」という意味になります🔥

では、どんな時に『ズーミーズ』が起こるのか…

・散歩から帰ってきて楽しい気分が冷めない時

・お風呂から上がった後

・好きな人が帰ってきた時

・ゲージから出した時

・排泄をした後

など、多くの方はこれに該当する経験があるのではないでしょうか?

『ズーミーズ』が起こる原因は、

ゲージから出した時の場合は、精神的な刺激や運動が足りおらず、エネルギーを発散するためだと考えられていたり、

お風呂から上がった後に起こる場合は、濡れている状況から抜け出し幸せと安堵を感じて感情が爆発しているなど、様々な理由が考えられます。

『ズーミーズ』は一般的に溜まったエネルギーを解放するためや、喜びや興奮、ストレスで起こると言われているので脳に異常があるわけでもなく、犬や猫にとって自然な行動なので心配する必要はありません。

では、『ズーミーズ』が起こった時にどうしたらいいのか?

完全に自然な行動なのでそのまま見守ってあげましょう!👀

ただし、屋内で起こった時に安全に走り回れるように床に滑り止めを敷いたり、ぶつかりそうな家具や落下しそうなものを置かないなどの工夫をしてあげると最善です!

わんちゃんねこちゃんにとってお家は憩いの場です!ストレスフリーで過ごしやすい環境を作ってあげましょう🏠🌳

2024.10.08

動物看護師

こんにちは

動物看護師の中村です。

季節も秋に近づいてきて過ごしやすい気候になってきましたね。

秋といえば色々な秋を連想されると思います。

運動の秋、勉強の秋、読書の秋など…

今回はその中でも食欲の秋をテーマにお話をしていきたいと思います。

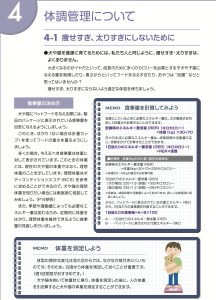

秋に食欲が増す理由として夏より気温が下がることで体温を維持するために基礎代謝が上がり、その分のエネルギーを補うために食欲が増すという説があると言われています。

食欲が増して食べっぷりが良くなることは飼い主として喜ばしいことではありますが、一方体重が増加して肥満気味になってしまうことが懸念される時期になりますね。

肥満の原因として

・食事のカロリー過多

・運動不足

などがあげられます。

肥満対策で出来ることとして

・食事内容の見直し

・生活環境の改善

を行なっていく必要があります。

・食事内容の見直し

適切なカロリー量以上のカロリーを摂取していると消費しきれずにどんどん太っていってしまいます。その為、食事量やおやつを減らしていくことも場合によっては必要になります。

適正な食事量の決め方については環境省のHPにも掲載があります。

環境省 飼い主のためのペットフード・ガイドラインより(P13に記載)

またダイエット食として様々なご飯があります。

いくつか例を挙げますと、

・ロイヤルカナン 満腹感サポート

・ヒルズ メタボリックス

などの脂肪や炭水化物を減らし、タンパク質や食物繊維を多く含むことで他の食事と同じ量を食べてもカロリーを抑え満腹感を持続させるように設計されているフードがあります。

これらのフードに少しずつ移行していくことで体重増加をある程度抑えることが出来ます。

・生活環境の改善

食事内容を見直すことで摂取カロリーを抑えることが出来ますが、一方で消費カロリーを増加させる必要もあります。

気温も下がってきたので散歩の回数を増やしたり、普段より長めに散歩することで運動する機会を増やし消費するエネルギー量を増やすことが大切になります。

またお家でもおもちゃを使って遊ばせたりして運動させてあげることも肥満の予防には効果があります。

1日の散歩の目安時間はこちらになります。

小型犬は1日に2回、1回20-30分程度

中・大型犬は1日に2〜3回以上、1回30-1時間程度

室内の場合は遊ばせ方にもよりますが、30分から1時間程度を目安に休憩を挟みながら行うのが理想と言われています。

〜お家でも出来る体型の評価〜

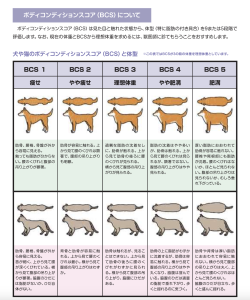

体型に関する評価の指標としてBCS(ボディコンディションスコア)というものがあります。

体重だけでは適正な体型なのかを判断することは難しいです。

この指標は見た目と触った感覚を参考に体型を評価する指標になります。

評価は5段階もしくは9段階で評価されます。

今回は5段階での評価を元にお話をさせていただきます。

1〜5までの指標があり、5に向かうにつれて肥満という評価となります。

BCS1-2 痩せすぎ・痩せ気味

BCS3 標準

BCS4-5 太り気味・太りすぎ

環境省 飼い主のためのペットフード・ガイドラインより(P14に記載)

BCSスコアの確認方法

肋骨が触れるかどうかで判断します。被毛が長い子は被毛をかき分けて皮膚に近い所を触るようにしてください。肋骨が手で軽く触れるぐらいが適正な体格であるといえます。触れない場合は少し肥満気味かもしれません。

以前家で飼っていたわんちゃんもメタボリックスを食べていました。

BCSは5寄りの4ぐらいで肥満気味だったので抱っこするのも一苦労でした。

肥満は様々な病気の元でもあるので健康維持のためにはまず肥満にならないようにしてあげることが大切です。

1度太ってしまうと中々減量するのは大変なので太らないようにコントロールしてあげることが必要になります。

食事管理をしっかりして秋を快適にお過ごしください。

2024.08.25

動物看護師

こんにちは🐱 看護師のリアです。

9月になりましたが、暑い夏が続いていますね…☀️

猛暑だった今年の夏休みには、海や川などに遊びに行かれたのではないでしょうか💭🧊

そこで今回は動物たちとお出かけする際に注意してほしい

『レプトスピラ症』という病気についてお話します❗️🐭🦠

まず『レプトスピラ症』をご存じでしょうか。

この感染症は「レプトスピラ」という、らせん状の細菌によって引き起こされワンちゃんだけで無く人にも感染してしまう人獣共通感染症です。

Leptospira interrogatesの電子顕微鏡写真(出典:国立感染症研究所感染症情報センター 感染症発生動向調査週報)

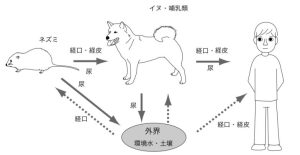

◎感染経路◎

通常は野生のネズミなどに保菌され尿を介して環境中に排出されます。感染経路としてはその尿で汚染された水や土壌による接触感染や粘膜を介した感染、汚染された水や食品や手からの経口感染があります。

「人と動物の共通感染症に関するガイドライン」(環境省)

(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/infection/guideline.pdf)を加工して作成

・レプトスピラに感染しているネズミや動物への接触

・感染しているネズミや動物の尿への接触

・感染しているネズミや動物の尿で汚染された土や水への接触

これらによってワンちゃんにも移り、また感染してしまったワンちゃんやその子の尿への接触によって、人間や他の犬にも移ってしまう病気になります。

ペットが感染した場合は…❓

◎犬の症状◎

・発熱

・食欲不振、元気消失

・黄疸(歯茎などの粘膜や皮膚が黄色くなる)

・血便、黒色の便(タール便)が出る

・嘔吐

などを示し、

症状が進行し多臓器不全になる重症例も多く、死に至ることもあります。

猫の発症例はほとんど無いと言われています。

◎治療◎

細菌による感染症のため抗生剤の投与が必要になります。

また腎不全や肝不全を起こしている場合では輸液による治療も行います。

人間が感染した場合の症状は…❓

◎軽症の場合◎

・発熱 悪寒

・頭痛

・吐き気 下痢 など

◎重症の場合◎

・黄疸、出血傾向、腎機能障害、肝機能障害(これらを合わせた重症型をワイル病ともいう)など

重症の場合の致死率は最大で40%と言われています。

予防法は❓

わんちゃんを普段から下水、水田、川、泥の中、ゴミ捨て場、側溝などネズミの尿で汚染されていそうな不衛生な場所に近づけない。また、洪水が起きた後は普段歩き慣れている道でも注意が必要です。⚠️🐶

ワクチン接種により発症を防ぐことができますが、レプトスピラには多くの種類(血清型)が存在します。ワクチンとレプトスピラの種類が合っていないと効果が無いため、接種する際には何種のワクチンを打つかを獣医師と相談しましょう。

人間にはワクチンがありません。汚染されている可能性がある水に接触したり、皮膚に傷口がある場合は特に流行地域における河川でのレジャーは避ける事が重要となります。

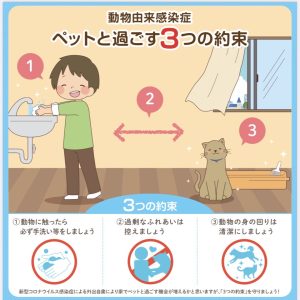

万が一、愛犬がレプトスピラ症に感染したり、感染の疑いがある場合のお世話はどうしたらいいのか❓

わんちゃんの排泄物の取り扱いには注意が必要です。ケージ、サークル、食器、などの感染源となりうるものについてはマスクやゴム手袋を着用して感染予防をしましょう。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム、逆性石鹸で消毒可能となるので、お世話した後の手指やお世話に使用した道具もしっかり消毒を行いましょう⚠️🧤

「動物由来感染症ポスター」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/pdf/poster_2021.pdf)を加工して作成

最後に、

レプトスピラ症は予防できる病気です。

レジャー活動や流行地域に気をつけてワクチン接種計画を立てるなど、わんちゃんとご自身の健康のために、情報を確認しながらペットライフを楽しんでくださいね‼️

2024.08.16

動物看護師

こんにちは。看護師の篠原です。

まだまだ暑い日が続きますね。

皆さまお体に気を付けてお過ごしください☀️

湿度も高くジメジメとした日には、「お耳のトラブル」が発生するかもしれませんよね。

今回はそんな時期に知っておくとよい、「お耳掃除の方法」について、お話していこうと思います👂🏻”

「最近うちの子の耳が赤くて、、匂いもする、、」

気温が暑くなると、そんなお話をよく伺います。

特に耳の垂れている子や、耳毛が生えてる子はお耳のトラブルを引き起こしやすいので、気をつけたいですね。

ですが実際にはなかなか上手にお耳掃除ができないというお話も聞きますが、耳垢や汚れを放置していると、外耳炎などの病気に繋がることも😵💫

そうならないためにも、普段からのケアとしてブラッシングや歯磨きと同様に、お耳掃除も大切になってきます。

外耳炎の症状が見られる場合、あまり耳を触りすぎないようにして病院にご来院ください🏥

お耳掃除と聞くと、「綿棒で汚れをとる」ことをイメージしがちですが、デリケートな耳を綿棒で強く擦ってしまうと炎症が起き、かえって外耳炎の原因となってしまいます。

そのため、無理に綿棒を使うのではなく、お家では簡単なお掃除をやっていきましょう!💪

【簡単なお耳掃除のやり方】

①耳をひっくり返すようなイメージで耳の後ろに手を添える

②耳の洗浄液を含ませたコットンなどで軽くふきとる

【少しレベルアップしたしっかりとした耳掃除のやり方】

①耳の洗浄液を耳の中に直接入れる

②耳の付け根のコリコリとした部分を持って揉み込み、わんちゃんねこちゃんが頭をバタバタするのを待つ

③コットンで耳の中を軽くふきとる

ポイントはどれも「優しく行ってあげる」ことです。☺️

写真で使用している洗浄液は、当院で販売しているもので、低刺激で洗浄力に優れています。また、菌の繁殖を防いでくれたり、耳の中で乾きやすい成分を含んでいたりするので、水道水よりも専用の洗浄液を使用してあげることをオススメします🫧

頻度としては、1週間に1回程度でよいでしょう。

お耳をチェックして汚れが目立つようであれば、お掃除をしてあげるくらいが適正です。

頻繁に行いすぎるのも、実は耳を傷つけてしまうので、注意しましょう。

お耳を触られることが嫌な子も多いので、たくさん褒めてあげながら、無理のないように行っていきましょう!✨️

お耳のトラブルは繰り返し起きがちです。

気になることがございましたらいつでもお問い合わせください。

最後に、私のペットをご紹介します🐶

大学がある北海道から一緒に来たトワくんです。大学では保護活動をしていて、その中で出会い運命を感じて引き取りました。うちの子も耳は嫌がりますが、少し垂れ気味なので日々のケアを一緒に頑張っています💫

それでは、日々のケアで快適な夏を過ごしましょう!🎐

2024.07.07

動物看護師

こんにちは。

動物看護師の中村です。

地球温暖化の影響で1年を通してだんだんと平均気温が高くなってきています。☀️

環境省の調査によるとここ100年の間に世界的な平均温度は0.74℃の上昇が記録されているということでした。

今年も暑い夏ですが、季節がらキャンプなどアウトドアに行く機会が増える時期と思います。

今回はアウトドアで気をつけることについてお話ししていきます。

1.夏バテしないように外出の際は涼しい時間を選びましょう

アスファルトは熱を持ちやすく、この時期の日中の時間帯ではなんと50〜60℃もの温度となってしまう為、肉球を火傷してしまう危険性があります。また地面との距離が近い為、アスファルトからの照り返しの影響を強く受けます。

照り返しによって人が感じる温度よりもわんちゃん達が感じる温度は数十度ほど変わってくると言われています。

なので日の出てない時間帯(朝や夜など)を選んで外出をすることで夏バテのリスクを最小限にすることが出来ます。

また外出の際は首に保冷剤などを入れておくと安心です。日の当たらない場所にひんやりマットを設置して休憩できる場所を作ってあげることも大切です。

暑い時間帯に出歩く場合は必ず給水用のペットボトルを持ち歩くようにしましょう。

こちらの犬のお散歩予報からお散歩や外出に適したタイミングを知ることが出来ますので是非ご活用ください。😊

https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/road/roadtemp_top.html

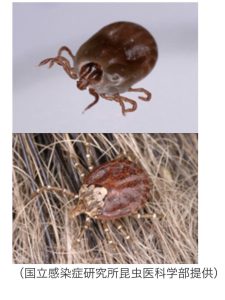

2.ノミ・マダニなどに注意⚠️

アウトドアではノミやマダニなどの寄生虫に気をつける必要があります。

特にワンちゃんに多いですが、草むらに顔を突っ込んだりするのでマダニが顔やお腹に付着することがあります。

マダニは皮膚の奥まで牙をたてて食い込ませるため、多少の力では引き剥がすことができず、無理やり取ろうとすると胴体だけが千切れて頭部が体内に残ったままになってしまい、化膿やウィルス感染を引き起こす原因となります。

もしマダニを見つけた場合は無理をせず病院まで連れていくようにしてください。

またノミも知らないうちに毛の中に入り込んでしまっていることがあります。

お家に帰った後はしっかりとシャンプーで体を洗ってあげることで取り除くことができます。

こういった寄生虫の被害に遭わないためにも普段から予防薬を飲んで対策をしておくことも大切です。

3.拾い食いに注意⚠️

アウトドアは普段と違った環境に身を置くことになるため、誤食の危険性が高まります。

例えばキャンプであればバーベキューで使用する串やトオウモロコシの芯など普段馴染みのないものが多くあり、これらを飲み込んでしまうと大変危険です。胃の中に残っていれば吐かせたり、内視鏡で取り除いたりすることはできますが、腸まで移動してしまうと開腹手術が必要となってしまいます。

アウトドアでは誤食の危険性があることを踏まえてワンちゃんの届く範囲にはゴミを置いたりしないことが大切となります。

愛犬と一緒に泊まれるキャンプ場なども増えてきています。

たくさんの人が出入りするので気をつけなければならないことはたくさんありますが、事前に対策をしておくことで防げることもあります。

しっかりと対策をして快適なアウトドアライフをお過ごしください。

最近は運動不足なので今年の夏は久々にロードバイクを出して近所を走ってみようと思います。🚴

2024.06.13

動物看護師

こんにちは🌿

看護師の山本と西岡です。

あっという間に6月になり、もうすぐで梅雨がやって来ますね☔️

お家の中でわんちゃんやねこちゃん達と過ごすことも増える時期となります。

今回は、『猫ちゃんとの愛情スキンシップ🐈ズーノーシスには気をつけて!』をテーマにお話いたします。

『ズーノーシス』とは日本語で『人獣共通感染症』のことを指し、人と動物との間で感染しうる疾病のことを言います。

その中でも今回は、身近でも感じられる『猫と人』の間での主な感染症4つと、スキンシップを楽しみながらも互いに安全に過ごすために注意したい⚠️ことをご紹介いたします。

~~~~~~~~~~~~

◎猫ひっかき病◎

バルトネラ菌を原因とし、菌をもつ猫に引っ掻かれることにより感染します。菌をもつノミの吸血により感染することもあります。

猫同士でもノミにより感染していきます。猫の場合、感染しても多くは無症状です。

〈人が感染した場合〉

症状:猫に引っ掻かれた傷に発赤が生じ、局所のリンパ節が腫れます。基本的に全身症状は少なく、自然に軽快しますが、稀に重症化します。

〈予防〉

・ネコちゃんの爪は常にみじかく切っておきましょう。

・ノミ予防をしましょう。

「人と動物の共通感染症に関するガイドライン」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/infection/guideline.pdf)を加工して作成

◎パスツレラ症◎

〈パスツレラとは〉

犬や猫の口の中に常在している菌です。犬や猫に咬まれたり引っ掻かれたりすることで感染します。動物同士のケンカなどでも感染します。

〈動物が感染した場合〉

症状:保菌するだけでは症状はないですが、まれに発熱、皮下が化膿することなどがあり化膿している所から菌が侵入し敗血症を起こすこともあります。

〈人が感染した場合〉

症状:局所の腫脹、化膿、骨髄炎など。

「人と動物の共通感染症に関するガイドライン」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/infection/guideline.pdf)を加工して作成

〈予防〉

・ワンちゃんネコちゃんの爪の管理、しつけをしましょう。

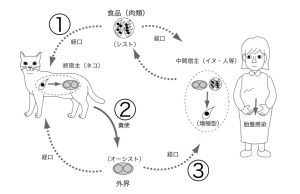

◎トキソプラズマ症◎

〈トキソプラズマとは〉

多くの動物、人に無症状のまま感染していると言われている原虫です。

〈動物が感染した場合〉

多くが無症状ですが、発症すると発熱、肺炎、腸炎、リンパ節腫脹等がみられます。

〈人への感染ルート〉

①ネコ科の動物が肉類などの食品から感染します。

②糞便と共に卵のようなもの(オーシスト)を排出します。

③糞便を触った人が何らかの理由で経口摂取した場合に経口感染を起こします。

「人と動物の共通感染症に関するガイドライン」(環境省) (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/infection/guideline.pdf)を加工して作成

〈人が感染した場合〉

人が発症に至る例はとても少ないです。

しかし、妊婦さんが初めて感染した場合、胎盤を経て胎児へ感染し、奇形や流産などを起こすことがあります。

〈予防〉

・終宿主の猫への感染を防ぐ事が重要です。生肉は与えない様にしネズミや鳥などの捕食にも注意しましょう。

・糞便はすぐに片付けましょう。

◎重症熱性血小板減少症候群(SFTS)◎

SFTSウイルスをもつマダニに咬まれることにより感染します。感染した動物の血液、唾液、尿などの体液からも感染することがあります。

西日本を中心に報告が多く、耳にする機会が少ないかと思われますが近年では感染地域も広がっており、愛知県でも2023年6月に豊田市で報告があがっています。

〈動物が感染した場合〉

症状: 猫の場合、発熱、消化器症状、元気の消失、黄疸など。重症化することが多く6~7割が死亡します。

犬の場合、多くは症状を示しません。

〈人が感染した場合〉

症状: 全身倦怠感、消化器症状など。重症化すると呼吸不全や意識障害、けいれん等を起こし約10~30%が死亡します。

〈予防〉

・マダニの予防をしましょう。

・お散歩後には体にマダニがついていないかチェックするようにしましょう。もしマダニが付着していても、無理に取ろうとせずに病院に相談するようにしてください。

「厚生労働省ホームページ 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html)を加工して作成

~~~~~~~~~~~~

以上のように、猫と人との間にはさまざまなのズーノーシスがあります。

ただ、これらの感染症を防止したり、リスクを大幅に軽減することは可能です。

対策としては、

①完全室内飼育をする

②寄生虫(ノミダニ)の予防を行う

③定期的なグルーミング(ブラッシングやお爪切り)があります。

これらを行うだけでも、感染するきっかけを減らすことが出来ます。

ねこちゃんは可愛すぎるあまり、沢山抱きしめたりお顔をスリスリしたり、沢山スキンシップをしてしまいますよね🤔

対策を行い、飼い主様にも、ネコちゃんにも安心して幸せな毎日を送っていただけることを、私たちも強く願っています🍀

お家でのグルーミングが難しい場合や、予防薬についてなど、ぜひお気軽にご相談ください😺♫

2024.05.15

動物看護師

皆さんこんにちは😃

今月の看護師ブログは森田が担当します。

季節の変わり目、体調にはお気をつけくださいね。

さて、今月は当院のセミナーをテーマにお話していきます。

当院では、パピーパーティー、しつけ教室、ライフアップセミナーの3つのセミナーを毎月開催しています🤓

ライフアップセミナーは、私も講師としてお話させていただくこともあり、今回はライフアップセミナーについて詳しくご説明していこうと思います✨️

Q1 ライフアップセミナーって?

ライフアップセミナーは、毎月第4土曜日の14:00から病院内で行なっている飼い主様向けのセミナーです✨️

ワンちゃんやネコちゃんの病気や日常ケア、豆知識などを分かりやすく飼い主の皆様にお伝えします。

日頃、診察にお越しいただいた際に・・・

『聞きたくても聞けない』『こんなこと聞いてもいいかな』と思ったことありませんか?🤔

少しでも疑問がある方はこのセミナーをご利用下さい。セミナーの内容に関係ない質問を聞いていただいても大丈夫です🙆♀️

Q2 どんな内容があるの?

1ヶ月ごとにテーマが変わっていきます✏️例えば・・・

今月はグルーミングセミナー🐾

→爪切りや耳掃除などのお手入れの仕方

来月からのスケジュールです🗓

6月:短頭種セミナー🌼

→短頭種の子達についてのお話

7月:デンタル教室🦷

→歯のことについて、歯磨きの仕方

8月:猫ちゃんセミナー

9月:プードルセミナー

10月:チワワセミナー

11月:ミニチュアダックスセミナー

12月:柴犬セミナー

犬種別セミナーでは大人気の交流会を開催しております。

ネコちゃんのセミナーも開催しておりますのでお気軽にご参加下さい!🐱

Q3 参加条件は?当院をご利用いただいた方となります👌

Q4 人数制限はあるの?ネコちゃんのセミナー定員15組(1組2名まで)

その他のセミナー定員10組(1組3名まで)

までとなっております。

Q5 予約は必要?

予約制となっておりますので、お電話か来院の際にご予約をお願い致します🙇

Q6 その他

🐾参加費無料です。

🐾ワンちゃん・ネコちゃんと一緒に参加可能

(ご参加の際はワンちゃんはリードをネコちゃんの場合はキャリーをご持参お願いします。)

🐾質問🙋♀️コーナーも設けておりますのでご参加の際はお気軽にお声掛け下さい(時間制限がある為全ての質問にお答え出来ない可能性があります。)

🐾セミナー資料の中には著作権の関係でSNS等で載せられないものもありますのでSNSに載せないようお願い致します🙇

参加した方には・・・

🐾ライフアップセミナーを参加した方には参加証をお渡ししています。スタンプを3つ集めると獣医師よりその子にあったオススメフード1kgを1つプレゼント🎁

いかがでしたでしょうか。

セミナーと聞くと難しいイメージがありますが、飼い主様向けに専門知識をわかりやすくお伝えできるよう、ご準備してお待ちしておりますのでぜひお気軽にご参加ください!

ご不明点等ございましたら、当院までお問い合わせください✨️

皆様のご参加を心よりお待ちしております!

私事ですが、わが家のワンちゃん達はケアセンターでトリミングをしてもらっているのですが

ルナ(シーズー)はいつも早くトリマーさんに会いたくて部屋の扉の前で待っています!

イブ(トイプー)は最初は入りたがらなかったのですが、最近では自分で中に入ってくれるようになったのでトリマーさん達に良くしてもらっているんだなぁと実感しています🤣

夏になる前にさっぱりカットしていただきました✂️

ケアセンターとTOMARIGIのご利用もぜひお待ちしております!

年中無休・夜間対応