TOPICS

2022.10.12

動物看護師

皆さん、こんにちは!!

今月の看護師ブログは今泉と木田が担当します!

台風が過ぎ去ってから、朝晩冷え込むようになりましたがいかがお過ごしでしょうか?体調等崩されませんようお気をつけ下さいね♪

さて、今回は私たち看護師の1日についてお話しようと思います!

☆8:00☆

まず朝、出勤しているスタッフ全員で朝礼を行い、入院しているわんちゃん、ねこちゃんの情報やその日の手術内容などを共有します。

どのような病気の子がどのような状態なのか、ゴハンは何をどれだけあげるのか等々事細かに先生達から情報共有されます。

朝礼が終わったら…

・診察室の掃除

・入院の子のお世話

・ホテルでお預かりしている子のお散歩

・診察予約の電話対応

などを行います。

皆さんをお迎えする外来診察が始まるまでに、皆で上手く連携を取って進めていきます✨

☆9:00☆

いよいよ診察が始まります!

診察中は主に保定をすることがメインです。

ちなみに皆さん、“保定”とは何かご存知ですか?

“保定”とは

皆さんの大切なわんちゃん、ねこちゃんが安全な診察を受けられるように診察台の上で抱っこをすることです!

お家では大人しい子でも、病院では嫌がったりしてしまうこともあります。事故や怪我なく安心して診察が受けられるように、優しく声をかけながら身体を固定します!

他にも…

・血液検査

・オペの助手

・入院している子の体調管理

・ホテルでお預かりしている子のお世話

・電話対応

・グルーミング(爪切り、耳掃除、肛門腺絞り)

・電話で注文を受けたフードやお薬の準備

・診察が終わった子の明細書を出す作業

など様々な業務を行っています。

☆12:00~15:00☆

ここで一旦お昼休憩に入ります♪

お昼ご飯は日替わり弁当なので毎日のお楽しみです!スタッフ同士で仕事について共有したり、プライベートな話もできてとても楽しいです !

ウリ坊とわたげ、あんこと一緒に遊んだりすることも楽しみです♪

☆15:00☆

午後の診察に向けて準備をします!

内容は午前と同じで掃除や、入院の子のお世話をします。

その後診察開始前に看護師と獣医師が集合し、それぞれのリーダーから午後の診察に向けて気合いの一言をいただきます!

☆16:00☆

午後の診察が始まります。

午前診察と同じように業務をこなしながら、オペだった子のお迎えの準備をしたり、一日の片付けをしたりします♪

☆20:00☆

診察が終わったら次の日の診察に備えて備品の補充や片付けなどを行っていきます。

業務が終わったら、時にはスタッフルームで看護師業務の勉強会をしたり、おやつをつまんでお話ししたりもします⭐︎

看護師の一日はこれにて終了です!

いかがでしたか?

看護師は色々な業務をして大変なことも沢山ありますが、皆様のわんちゃんねこちゃんを見て癒されております!

元気になっていくわんちゃん、ねこちゃんを見るとわたしたちも元気をもらえます!

ちなみに、わんちゃんねこちゃんは人間に例えると、1年で4~5歳、年をとると言われています。

病気の早期発見、予防のために健康診断は大切です。まだまだ元気に見えても病気が隠れている可能性もあります。

当院では今月秋の健康診断キャンペーンを行っていますので、是非ご参加ください!

なんとなんと!!

参加していただいた方には素敵な特典があり、わが子とのツーショットチェキや獣医師が選んだごはんのサンプルをプレゼントいたします!

少しでも気になった方は、是非当院のスタッフまでお声がけください♪

皆様とわんちゃん、ねこちゃんが幸せになるお手伝いをします😀

2022.09.18

動物看護師

皆さまこんにちは!看護師の山本です。

1年も早いもので、もう9月ですね。

最近、私が新しく迎え入れた子猫が5ヶ月になり、そろそろ去勢手術を受けようかと考え始めました。

飼い主様の中にも、子犬・子猫を迎え入れてからまず初めに考える事として、避妊・去勢手術があげられると思います。

実は避妊・去勢手術は、

「未然に防げる病気が沢山ある」という最大のメリットがあります。

しかし、手術と聞くと、麻酔をしなければならない…お腹にメスを入れる…と言った不安がある方も多いと思います。

そこで今月のブログでは、改めてみなさんに知って欲しい、避妊・去勢手術について詳しくお話したいと思います!

まず、それぞれのメリットとデメリットについてご説明します。

<メリット>

【去勢】(男の子)

◯精巣腫瘍

特にお腹の中に精巣が残っている場合は高確率で腫瘍化すると言われています。

◯前立腺肥大

前立腺は男性ホルモンの作用で成長します。前立腺が大きくなることで排尿排便の障害を起こします。

☆ポイント☆

去勢手術を行うことでこれらの病気の予防につながります!

【避妊】(女の子)

◯乳腺腫瘍

良性と悪性の腫瘍があり、悪性の約半数が転移すると言われています。ワンちゃんは約半数、ネコちゃんは80%以上が悪性です。また、手術時期が遅れるにつれ発生率も上がってきます。

◯子宮蓄膿症

重症化すると亡くなってしまう確率が高い、とても怖い病気です。

避妊していない場合の発生率は60〜80%と言われています。

☆ポイント☆

発情期のストレスがなくなり、問題行動の緩和になります。

<デメリット>

●全身麻酔のリスク

全身麻酔での手術はリスクが伴います。その為、手術前の検査をお願いしております。

手術前の検査は血液検査、レントゲン、心電図を行なっており、これらの検査を通して麻酔のリスクが低いことをしっかりと確認した上で手術を行いますので、麻酔のリスクは限りなく0に近づけることができます。また経験豊富な獣医師の元、執刀が行われています。

高齢になるにつれ手術を受けることが難しくなる場合がある為、避妊去勢は若齢の内に受けることをお勧めしています。

●太りやすくなる

手術をすることで基礎代謝は減ってしまうのですが、それにも関わらず、食欲が増す傾向にあります。

手術前と同じ食事管理では肥満になる可能性が上がるため、手術後はご飯の減量や、ご飯の種類の変更が必要になります。

その為当院では「避妊・去勢後用」のフードをオススメしております。

続いて看護師の丹羽より、当院で実際に行っている手術までの流れをお伝えします。

①術前検査

手術を受ける前の検査です。

通常診察でご予約ください。

↓

②手術日の予約

※当日は、9時から9時15分の間に来ていただく枠と、早朝お預かりの8時から8時15分の間に来ていただく枠がございます。

詳しくは当院までお問い合わせください。

↓

③手術

↓

④手術後

1週間後に術創のチェックを行います。

↓

順調にいけば、2週間後に抜糸です。

【注意事項】

●手術前日

夜ご飯を与えた後、おやつなどの食べ物は与えないで下さい

●手術当日

朝、飼い主様が起きられたタイミングで、お水を抜いてください

手術の前後で嘔吐などをする可能性があるため、胃の中を空にするようお願いしております。

では最後に、実際に避妊・去勢手術の目安時期についてご説明します。

当院では、生後6ヶ月を目安としております。

地域猫ちゃんについては、看護師深見からお話をさせていただきます。

みなさん、「さくらねこ」ってご存知ですか?

お耳がVにカットされている猫ちゃんです。

あの耳をしている猫ちゃんは、実は愛されている証拠なんです♡

捕獲して、手術をして、地域猫としてまた元の場所に戻されます。

猫ちゃんは、繁殖力が高い為、ほかっておくと不幸な猫ちゃん達が増えてしまう為、

ボランティア活動をされている方、地域で可愛がられている方の手によって、

少しでも不幸な猫ちゃん達を減らす活動がされています。

手術した事が分かる様に、お耳を少しカットします。

なので、耳を切られて可哀想…と思うかもしれませんが、あれは愛の証なのです!

地域のみなさまと共に、優しく見守ってあげてください。

いかがでしたか???

今回のお話で、以前よりは、避妊・去勢について知って頂けたのではないのでしょうか。

現在、手術を受けようか悩んでいる方、

今後、新しく家族をお迎えする予定の方、

是非参考にしてみてください☺️

ワンちゃん、猫ちゃんについてはいつでも当院にご相談ください😊

皆さまの幸せなペットライフをサポートさせていただきます。

2022.08.14

動物看護師

こんにちは!

看護師の富久です。

夏休み真っ只中ですが、遠出を予定する方も多いのではないでしょうか。

その中には、飼っているワンちゃん、ネコちゃんたちをどこかに預けなくては…と考えている方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、当院のペットケア&ホテル(TOMARIGI)について、ホームページだけではお届けしきれない、素敵な情報をご紹介してまいります!

◆お部屋のご紹介◆

・スタンダード

・デラックス(ワンちゃんのみ)

・スイート

の3種類の部屋があります。

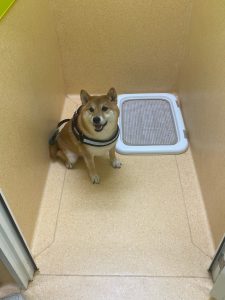

まずはワンちゃんのお部屋です。

スタンダードは小さめのお部屋で約縦64cm×横54cm×高さ58cm。

大きめのお部屋で約縦70cm×横120cm×高さ78cm

になってます。

このお部屋は他のお部屋より数も多く、リーズナブルなので「1番人気」です!

お泊まりの子には、当院の看護師さんがお散歩やお食事のお世話、タオル交換など対応しております。

デラックスのお部屋は約縦130cm×横80cm×高さ190cmのお部屋です。

こちらのお部屋はスタンダードよりも広さも壁の厚さもしっかりしています。

大型犬にぴったりですし、他のワンちゃんの鳴き声などが苦手な子にもオススメです。

スイートのお部屋は完全個室になっています。

ワンちゃんのお部屋で約縦110cm×横250cm×高さ260cmです。

2人まで同室でお泊まりできます(状況によっては同室宿泊ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください)。

ガラス張りになっているのでたくさんの方が通るこちらの場所は、人が好きなワンちゃんは退屈せず過ごせますし、

なにしろお迎えの際に真っ先にワンちゃんが喜ぶ姿がみれるのはなんともいえません!

次はネコちゃんのお部屋のご紹介です。

スタンダードはワンちゃんと同じようなお部屋になっています。

ネコちゃんでは、十分落ち着けるスペースとなっております。

部屋の大きさはわんちゃんのスタンダートと同じく、小さめのお部屋で約縦64cm×横54cm×高さ58cm。

大きめのお部屋で約縦70cm×横120cm×高さ78cm

になってます。

スイートは完全個室で、上から待合を見ることができるのでこのお部屋でお泊まりするネコちゃんは下を眺めていることが多いですね。

お部屋の大きさは約縦140cm×横120cm×高さ290cmです。

高いところが好きなネコちゃんには、最高の眺めを満喫できる場所となっております。

ちなみにネコちゃんのスイートルームは、「3匹までお泊まり」可能という贅沢な作りになっています!

◆お預かりまでの流れ(所要時間20分〜)◆

①来院されたら診察券を受付に提出してホテル預かりの旨を伝えてください。

↓

②同意書の記入していただき、お呼び出しするまでお待ちください。

↓

③看護師からお呼び出しさせていただき、診察室で問診をさせていただきます。

↓

④ワンちゃん、ネコちゃんと持ち込みの荷物などをお預かりして終了です。

お会計はお迎え時になります。

◆ご予約方法◆

お電話または院内で直接お申しつけいただくようお願いします。

(LINEやHPでは承っておりませんので、ご了承ください。)

予約する際には、下記3点を確認させていただきます。

①ワクチンを1年以内に接種している。

②ノミダニの予防をしている。

③お薬(治療のための内服薬など)を飲んでいない。

上記が未実施であったり、お薬を飲んでいる場合でも、お預かりさせていただける場合がございます。

詳しくはスタッフへ直接お問合せください。

◆最後に◆

すでに、お盆、シルバーウィークに向けてたくさんのご予約を頂戴しております。

毎年大型の連休などは大好評をいただいている当院のペットホテル、

これからご利用をお考えの方は、ぜひお早めのご予約をオススメしております。

またペットケア&ホテルTOMARIGIでは、率先してホスピタリティあふれるコミュニケーションが取れるスタッフと、可能な限り自宅と同じような環境を作ることにより、安心してご家族を預けていただける第2のお家のご提供を目指しています。

アルコール消毒などコロナウィルスへの感染予防対策も徹底しております。

ご不明な点などございましたら電話でお気軽にご相談ください。

随時ホテルのご見学も受け付けておりますので、ぜひ直接ご覧になってからでも構いません。

それでは、皆さまの安全でよりよい休日ライフのため、当院のペットホテルがお役に立てれば幸いです!

ぜひよい休日を!お気をつけていってらっしゃいませ!!

2022.07.13

動物看護師

こんにちは!

7月にはいり暑い日が続きますね。

暑さに負けず!と言いたいところですが、危険な暑さの日は自宅で過ごした方がいいかもしれません。

ワンちゃん達も、暑くてお散歩に行きたがらないことも…そんなときはお家でできるケア!

ケアと言っても、何から始めれば…?大丈夫です!今回中村と手島がお伝えさせていただきます。

内容は

・歯磨き

・耳掃除

の二本立てでお話していきます。

まずは中村より歯磨きについてお伝えします。

そういえばわんちゃんねこちゃんって、

毎日歯磨きしなくても虫歯にならないのかな…?

はい。なりません。

虫歯にならない理由としては、わたしたち人間より、pHが高くアルカリ性であるため(ヒトは弱酸性から中性)

虫歯を引き起こす細菌が増殖しないためだと言われています。

が、しかし!

歯磨きは必要です。

なぜかというと

歯周病になりやすいから。

歯についた歯垢は、大体3日程度で歯石になると言われています。

歯石になる前に、歯磨きして落としてしまえばいいんです!

でも、、小さい頃からブラッシングの習慣があれば難しくはありませんが、中々素直に磨かせてはくれないものですよね。

ではどのようにして慣れさせていけば良いのかというと…

ブラッシングの基本

・ご褒美(お散歩や食事)の直前に行う。

・出来るところから少しずつ行う

・出来たら必ず必要以上に褒める

・嫌がった場合は怒らず中止する。ご機嫌が戻ったら再挑戦してみる。

そして具体的に、ステップ別で分けてみました↓

ステップ1

口を触るところから始めましょう。

慣れていない子は触られるだけで嫌がってしまいます。

少しずつ触って褒めることの繰り返しになります。

ステップ2

口を触ることに慣れてきたら歯に触ってみましょう。

指に好物の味をつけて歯に触り、褒めてあげましょう。

ステップ3

歯ブラシに慣らしていきましょう。

いきなり歯ブラシから始めるのではなく、ガーゼに歯磨きペーストや好物の味を付けて磨き、慣れてきたら歯ブラシを使用するのがおすすめです。

ステップ4

切歯や犬歯からブラッシングを行なっていき、徐々に全体を磨いていきましょう。

いかがでしたでしょうか…?

ぜひ明日から、いえ今日から、ステップ1からで良いのでチャレンジしてみてください!

歯科疾患の発生率はかなり高く、3歳以上の犬猫の約8割に歯周病が見られます。

問題は口臭がするということだけでなく、歯垢内の細菌は口の中から全身に行き渡り、心臓病、腎臓病を引き起こすことが知られています。よりよく生活するためには歯周病のコントロールが必要となってきます。

つまり、寿命を伸ばすことができるかもしれないのです。

当院の看板犬のあんこちゃん、看板猫のウリ坊、わたげちゃんも上手に出来ました!!

そして、定期健診を行うことも大切です。

日々のブラッシング取れないような歯垢や歯石があれば病院まで相談にお越しください。

健診といえば当院では7月1日~8月31日にかけてお口ピカピカキャンペーンと銘打ったキャンペーンを行なっております。

参加特典もございますので是非この機会にペットのお口の状態をチェックしてみるのも良いかもしれません。

お次は耳掃除について手島よりお伝えします!

みなさんはわんちゃんたちに耳掃除をしたことがありますか?

・してみたいけど、どうやってやったらいいかわからない…

・怒って触らせてくれない…

・まず耳掃除って必要なの?

などなど今日は3つにまとめて皆様の疑問にお応えしていこうと思います!

Q1.『耳掃除って必要なの?』

A.健康な子であれば頻繁に行う必要はありませんが、耳の状態をチェックするという意味では必要です!

一般的に健康なわんちゃんねこちゃんであれば耳掃除は月に【1〜2回】で良いと言われています。

しかし、体質的に耳垢が溜まりやすい、垂れ耳で耳の通気性が良くないなどはその子その子にあった頻度でやってあげる必要があります!

『黒い耳垢が出ている時』や『耳から変な匂いがする時』、『耳をすごく掻いている時』などは【寄生虫】や【菌】が関係していることもあるので一度来院してください!

Q2.『何を使ってどうやってやればいいの?』

A.コットンや耳用のシートを使って優しく拭き取ってあげてください🙇♀️

実はわんちゃんねこちゃんたちの耳は人間とは違い、中が「L字型」をしているんです!

そのため綿棒などで奥を擦ろうとすると汚れを逆に押し込んでしまう場合があります⚠️

ですので、お家では目に見える範囲をコットンで優しく拭き取るだけで大丈夫です🙆♀️

また、綿棒やコットンで強く擦りすぎてしまうことで逆に外耳炎を引き起こしてしまうことがあるので必ず『優しく』やってあげてください😊

Q3.『怒ってやらせてくれないんです…』

A.歯のケアと同じく順を追って慣らしていきましょう!

耳👂も歯🦷や足先🐾を同じく触られたくない子が多いです…。

方法は歯🦷のケアの時と同じく、【少し触る→ご褒美】を繰り返していきます。

最初は頭、耳の表面、耳の裏面、耳の穴の中と段々と触っていくことで慣れてくれます。

怒って噛みついてこようとするわんちゃんねこちゃんもいるのでそう言った場合は皆様の⚠️安全第一⚠️なので、無理せず病院にご来院ください。

ここまで、おうちでできるケアを2つ

ご紹介させていただきました。

ケアを続けることは、我が子の健康を守ること、寿命を伸ばすことに繋がってきます。ご自宅での獣医さんは飼い主様方ですね!

すてきなライフ生活が送れるよう、わたしたち動物病院スタッフも全力でフォローさせていただきます!

2022.05.09

動物看護師

暖かい季節がやってきました!

外に遊びに行く絶好の季節ですね☀️

さて、今月の看護師ブログは、丹羽・木口・深見が、【慣れておくといいこと】についてお話をしたいと思います😆

🐶🐕🐶🐕🐶🐕🐶🐕🐶🐕🐶🐕🐶🐕

まずは、丹羽が海や川に行くことが増えてくるこの季節、【水に慣れる】をテーマにお話をさせていただきます!

ワンちゃんの中には、「ウォータードッグ」と呼ばれる元々泳ぎが得意な犬種がおり、狩猟犬で活躍していたラブラドールやプードルなどは自分から水に入っていく子が多いです。

一方で、性格から水自体を怖がってしまう子も沢山います。

ワンちゃんは人間と同様、陸で生活する生き物ですが、水に慣れておくことはとても役立ちますので、

まずはそのポイントをご紹介します🤓

1 . シャンプーを楽しめる

お風呂に入れて体を綺麗にしてあげたい時は、ワンちゃん自身がお湯に浸かると「気持ちが良い」と思ってもらえることで、シャンプーの時間もストレスなく楽しいものに変わっていきます。

2 . 水害から身を守る

万が一、大雨での洪水や水害が起きてしまった場合でも、水に慣れておくことで抵抗なく一緒に移動することができます。

3 . 運動不足の解消

水の中は陸で運動するよりも身体への負担も少なく、走るよりも長時間運動することができます。

4 . ストレスの解消

皆さまも夏の暑い時に水を顔にかけたり、頭から浴びたり、水風船で遊んだりしたことがある方も多いのではないでしょうか?

わんちゃん達も「日頃経験することの無い新しい遊び」でリフレッシュすることもあるのです!

では、「水に慣らす」には何をしたら良いのか…?

ここからは代わりまして、木口がお話させていただきます!

【ステップ①足先から触れてみる】

まずは、間接的に水に触れることから始めましょう!

飼い主様が手を濡らし、そこに付いた水滴を少し足先に濡らしてみます。「大丈夫だよ〜」などと声をかけながら水は怖いものではないと認識させます。

【ステップ②浅いところで浸かってみる】

お風呂の残り湯などを使い、浴槽や洗面台で少しだけ水を張ります。抱っこしながら後ろ足から水面に下ろし、体を撫でながら浸かっていきます。

徐々に水に触れる面積を増やし、お尻→腰→肩の順に顔に近づくように慣らしていきます。

一度に全身を濡らす必要はないので、何日も分けて少しずつ慣らしていきましょう!

また、顔はワンちゃんたちが1番苦手とする場所で、水が目に入ってしまったりする危険もあるので、

無理に濡らさず、まずは足だけでも怖がらずに触れることを目標にしてみて下さい!!

水遊びをする際は必ず目を離さず、こまめに休憩を取り、よく乾かしてあげることも忘れないようにしましょう!!

🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈

続いて、猫ちゃんのお水に関するお話です。

ここからは代わりまして、深見からお話させていただきます!

【猫ちゃんは、お水が苦手】

皆さんご存知の通り、猫ちゃんはお水が苦手な子が多いんです…。

そのため飲水量も充分とれず、腎臓や泌尿器系に悪影響を及ぼす可能性もあるのです😵💫

そこで、あまりお水を飲んでくれない猫ちゃんへの工夫をお伝えします😊

1.ウェットフードを与えてみる

ドライフードとウェットフードを比べてみると、ドライフードには約10%、ウェットフードには約80%の水分が含まれています。

なので、ドライフードの割合を減らし、ウェットフードを多くしても◎

それだけで飲水量が増えます!

2.お水を入れている容器を見直す

猫ちゃんは、流れるお水が大好き!

今、色々な種類の流れるお水の循環式給水器があります。

フィルターがついており、猫ちゃんの体に優しい軟水化にしてくれたり、活性炭で余分なカルキを抜いて美味しいお水にしてくれるものもあります。

私の家の猫は、なぜか給水器の水を新しくすると大興奮して喜び、5分以上は給水器前に滞在しています🤣

3.色々な場所にお水を置く

猫ちゃんにとって、落ち着ける場所にお水を置いておく事は大切です。

トイレの近くはにおいが気になるため、ご飯やお水は避けて置くと◎

数カ所に分けて、お皿の種類も、陶器、プラスチック、ステンレス、ガラスなど色々な種類で置いてみてください。

重要なのは、新鮮なお水です!毎日キレイなお水に替えましょう。

4.お水を工夫してみる

猫ちゃんにとって、人間用のミネラルウォーターはあまりいいとされていません。

水道水が一番適しているので、木炭や竹炭を入れてカルキ臭を抜いたり、冷たいお水が苦手な子には、ぬるま湯で与えてみてもいいと思います。

いかがでしたか?

これから暑くなる季節。

飼い主様も、熱中症や気温の変化に気をつけて、水分をこまめに取り、体調を崩さないように充分お気をつけ下さい😌

また、わんちゃん猫ちゃんに体調の変化が現れた際は、いつでも当院にご相談ください。

皆さまとわんちゃん、猫ちゃんの健康を当院一同、サポート致します!

2022.04.13

動物看護師

皆さんこんにちは!

卒業シーズンも終わりを迎え、新しい生活の始まりが幕を開けようとしています🌅

わくわくする季節ですが、花粉や黄砂、PM2.5のことをニュースで見かけるようになってきましたね・・・😅

花粉症のスタッフはくしゃみを連発していたり、声がガラガラになっていたりと大変そうです🌪️

そんな花粉症ですが、人間だけのものではないということを皆さんご存知でしょうか?

今月は宇高・伊藤・リア・小島の4名でその影響と対策についてお話していこうと思います😊

ではさっそく宇高が花粉症とは何かについてお話します✨

そもそも花粉症は何かというと・・・

アレルギー性の病気の1つで、原因となる物質(アレルゲン)が花粉であるもののことです。

免疫機能が何らかの理由により過剰に反応してしまうことで発症します。

アレルゲンとなる花粉が飛散している時期にだけ発症するという大きな特徴があります。

では一体、ワンちゃんとネコちゃんにどんな症状が現れるのでしょうか?

伊藤がお話します❗

人間の花粉症では、くしゃみや鼻水、目の痒みなどの症状が多いですが、

ワンちゃん、ネコちゃんは皮膚の痒みや発疹が一般的です。

お外に出ないのに、ネコちゃん🐈️にも花粉症?と思われる方もいると思います。

完全室内飼いだったとしても、飼い主様が持ち帰ってくる花粉があり、

こうしたところから症状を起こすことがあります。

花粉症と聞くとよく耳にする言葉ですし、深刻な病気ではないように感じる方もいらっしゃるかもしれません😥

ですが、花粉症も立派なアレルギー性の病気です。

悪化すると皮膚炎になり皮膚が赤くなったり腫れたりすることもあります。

さらに掻き毟ったり舐めたりすることでどんどんと悪化してしまい、

脱毛や色素沈着(皮膚の黒ずみ)、皮膚がゴワゴワしてきたりもします😰

では、実際に症状が出てしまったら、についてリアがお話します☝️

まず、花粉症かどうかを疑うポイントとして季節性があるかどうかです。

「毎年この時期になると皮膚の調子が悪くなる・・・。」

思い当たるようでしたら、いつからいつまで症状が出るかもよく観察してみて下さい。

うちの子、花粉症かな?何かのアレルギーかな?と思われる場合には、

悪化してしまう前にぜひ病院にお越し下さい!😄

春は予防のシーズンでもありますので、ご来院された際にお気軽にご相談下さいね😁

↓↓また、初診の方は皮膚科初診外来がございますのでこちらをご利用下さい。↓↓

(※皮膚科初診外来は完全予約制ですのでご注意下さい)

皮膚科初診外来について

https://moriyama1299.com/shinryo/dermatology/

最後に、小島からご自宅でもできる花粉症対策についてお話します😊

・散歩後はブラッシングや濡れタオルで拭くなどして花粉を落とす🧽

・花粉の飛散が少ない早朝の散歩🌅

・洋服を着せる👕

・グルーミングを念入りに行う🐩

・空気清浄機を使う✨

などの対策があります。

特に散歩時は花粉に接触する機会が多くなるので、

ウェットティッシュやグルーミングスプレー、ブラシ等のケアアイテムを持っていくと安心です🌟

皆さまと皆さまの愛犬・愛猫さんたちが健やかに過ごせますように!

最後に各スタッフの愛する家族を紹介しますね💕

宇高ピノちゃん

伊藤ナナちゃん、ロッティちゃん

リア・チョコちゃん

小島ぼんちゃん

2022.03.10

動物看護師

こんにちは!

今月は、動物看護師の深見がお届けします🤓

今回は、「わんちゃん・ねこちゃんのサイン」についてお話させていただきます。

猫が大好きな私は、うちの猫に対し、普段から「この子は何を考えているんだろう?」「幸せに暮らせてるのかな?」と考えていることが多いです。

最近では、“ニャントーク”というアプリで、鳴き声を解析するのにハマっています!

https://apps.apple.com/jp/app/にゃんトーク/id1524038030

嬉しいことを翻訳してくれると、ニヤニヤが止まりません。

自分の飼っている子達が言葉を話せたら…と常々思っておりますが、なかなかそうもいかず、私達はわんちゃんねこちゃんの病気や異常をくみ取らなければなりません。

・便は柔らかくないか?下痢などしていないか。

・尿は血尿などしてないか?量は多くないか?少なくないか?色は正常か?

・頻回にトイレへ行ってないか?

・猫は吐く生き物とは言われているが、頻回に嘔吐していないか?嘔吐物はどんなものか?

・普段アクティブな子が、ずっと寝てる気がする。

・飲水量が増えた気がする。

・食欲がない。

・触ろうとすると怒る。

など、生活に何か変化はありませんか?

少しでも気になることがあればいつでもご相談ください。

また、そういった病気の原因のひとつに、「ストレス」が大きく関わっている場合があります。

・最近引っ越しをした。

・近所で工事が始まり、大きな音がする。

・親戚や友達が遊びに来た。

・普段家にいない人がしばらく滞在していた。

・ホテルに預けていた。

・急にご飯を変更した。

など、わんちゃんねこちゃんは繊細な動物ですので、私達が思うよりずっとストレスを受けやすい生き物です。

変化に気付くためにも、わんちゃんねこちゃんの普段の生活に目を向けて少しでも観察してみてください☆

また、お部屋の中に落ち着けるスペースがあるとより安心ができます。

自分の匂いがついた寝床や、大好きな飼い主さんの匂いのするものなど、そういったものがあるだけでも安心するといわれております。

ねこちゃんの場合、箱の中やクッションの中など、暗くて狭いスペースや高い所が好きなので、キャットタワーなどがあると落ち着けると思います。

我が家では、タンスや収納BOXと壁にキャットウォークを繋ぎ、お手製のキャットタワーを作りました。

いまでは大好きなくつろぎスペースで、取り合いになっています。

ホテルなどのお泊まりで、知らない場所へ行くのも、そういったものがあれば安心できると思います。

ぜひ、参考にしてみてください。

さて、もうすぐ春が訪れます。

予防シーズンに入り、病院へ行く機会も増えていくのではないでしょうか?

これを機会に、この子の健康状態が知りたい!などのご要望がございましたら、いつでもご相談ください。

最後に、うちの仲良しカップルのいくらちゃんときむちちゃんの写真を載っけちゃいます。

親バカですが、本当に最高の癒しです!

オス同士、兄弟でもないですが、いつもくっついています。不思議な猫愛に毎日癒されています…

季節の変わり目で、だんだん暖かくなり、体調を崩しやすい時期になりますので、お体には十分お気をつけください😊

2022.02.10

動物看護師

皆さんこんにちは😃

看護師の森田です。

今回は院内で行なっているライフアップセミナーについてお話しをしたいと思います‼︎

1 ライフアップセミナーとは?

ライフアップセミナーは毎月第4土曜日の14時から病院内で行なっている飼い主様向けのセミナーです。

ワンちゃんの病気や日常ケアなどを分かりやすく飼い主の皆様に伝えるセミナーです。

日頃、診察に来ていて…

『聞きたくても聞けない』

『こんなこと聞いてもいいかな』と思ったことありませんか?少しでも疑問がある方はこのセミナーをご利用下さい。セミナーの内容に関係ない質問を聞いていただいても大丈夫です。🙆♀️

2 どんな内容があるの?

1ヶ月ごとにテーマが変わっていきます。

看護師・獣医師それぞれがチームに分かれお話していきます。

看護師チームは予防や日常ケアをお話します。

例えば…

①耳掃除・爪切り・肛門腺しぼりの仕方や注意点。

②フィラリアやノミダニはどうやってかかるのか?かかってしまった場合はどのような症状や病気になるのか?予防の時期はいつからなのか?

③お家で出来るマッサージの実演などです。

獣医師チームは病気についてお話します。

例えば…

泌尿器疾患のセミナーでは、ワンちゃん達の1日の飲水量の計算を参加した皆さんで計算してみたり、関節のセミナーではレントゲンを見ながら関節の症状を分かりやすく教えてくれたり、心臓のセミナーではお家での呼吸数の確認の仕方などをお話します。

その月のテーマが知りたい方はお気軽にスタッフにお声掛け下さい。

③参加条件とかありますか?

当院にかかられた方でしたら大丈夫です。ワンちゃんと一緒に参加も可能です!

④人数制限はありますか?

コロナの関係で只今、人数を10名様までと制限させていただいておりますので早めのご予約をお勧め致します😃(ご予約は電話又は来院された際にスタッフにセミナーの予約の旨をお伝え下さい。)

2月のライフアップセミナーは

『腫瘍』です。

✨皆様のご参加を心よりお待ちしております✨

私事ですが、

1月のライフアップセミナーの看護師のお話では、我が家の愛犬ルナ(シーズー)も登場しました♪

緊張していて上手く実演出来なかった😭です。

ルナは時々ライフアップセミナーに実演などで参加するのでいっぱい触ったりしてもらえると嬉しいです❤️

2022.01.16

動物看護師

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

今月のブログ担当は看護師長の中村です。

今回は下痢について取り上げていきたいと思います。

寒さが増してきている今日この頃、お腹が緩くなりがちなワンちゃんが多いのではないでしょうか?

冬の下痢の原因として寒さによるお腹の冷えかと思われがちですが、人間と違ってワンちゃんは寒さに強いため冷えが原因で下痢をすることは比較的少ないとされています。

むしろ、冬特有の原因として散歩などの運動量が減り、消費カロリーが減少するために食事量が少なくなる、普段与えないものを与えてお腹を壊すことが多いです。

また季節とは関係ありませんが、下痢の原因として最も多いのがストレスによる下痢です。

年末年始は特に来客や人の行き来が大きく変化したり、家の大掃除・模様替えなどをしたりするかと思います。そういった身の回りの環境の変化も大きなストレスの要因です。

ストレス性の下痢の場合、その場ですぐ起こるわけではなく、少し時間が経ち緊張状態が解けてから症状が現れるため原因に気付きにくいことが多いです。下痢をした時には食べ物が原因ではない場合、ストレスがかかっていないか、生活環境を振り返ってみることが大切です。

下痢をした時に気をつけたいこと

○便の状態(硬さ)・におい・排便の頻度

○下痢以外の症状が出ていないか

上記2点を良く観察してみてください。

特に2つ目に関しては下痢単独の症状であれば、一時的なものと考えられますが、他の症状を併発している場合は、命に関わる恐れもあるので要注意です。(例えば下痢に加えて頻回の嘔吐をしているなど)

下痢をしている場合、病院に連れていくべきか様子をみるべきかで迷うことがあると思います。下痢と併せて嘔吐・元気がないなどの症状が見られた場合はすぐに病院に連れてきてください。特に子犬や高齢犬は成犬に比べ重い脱水症状を起こしてしまうため危険度がより高くなります。また血便の場合、腸の粘膜が傷ついているため、他の症状がなく緊急性がないように思われても、ポリープなどが原因の場合もありますので1度受診することをオススメします。

来院の際は可能であれば便をお持ちください。

当院ではまず肉眼での観察と顕微鏡を用いる直接法と浮遊法で検査を行なっています。

直接法は糞便を直接スライドガラスに薄く乗せ、顕微鏡で観察します。

便の量は少量でも問題ありません。

・便の細菌活性の様子

・細菌叢のバランス

・消化不良の有無

・細胞成分(赤血球や白血球など)

・原虫(トリコモナス、ジアルジアなど)の有無

などを調べています。

上の写真はジアルジアの虫体です。

ジアルジア症は、人獣共通の消化管内寄生虫(人にもうつる恐れがある寄生虫)です。

ジアルジア症に感染すると、主に子犬に症状が出やすく数日以内に、水っぽい、または粘り気のある下痢をするようになります。ひどい場合は、体重が落ち、発育不良となりこともあります。

浮遊法は、飽和水で糞便を溶かし比重の差を利用して寄生虫卵を検出する方法です。便の量は小指の先程度の量があれば検査は可能です。直接法では検出しにくい寄生虫卵などを検出することができます。

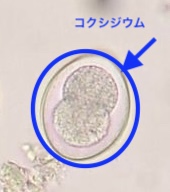

上の写真は浮遊法で検出できるものの1つであるコクシジウムの虫卵です。

コクシジウムは腸管に寄生する原虫で、水溶性下痢を引き起こすことがあります。こちらも主に生まれたばかりの子犬で問題になります。

コクシジウム症は日和見感染症(健康な状態で感染しても多くの場合発症しませんが、ストレスなどにより免疫力が低下した際に発症する病気)と呼ばれる疾患の1つです。子犬がストレスを受けたり、不衛生な状態におかれたりしない限り、これによって病気になることはめったにありません。感染した子犬は、軽度の下痢から粘液便や血便になることもあり、食欲を失って脱水症状を示すようになるので注意が必要です。

下痢と甘くみていると大きな病気を見逃してしまう可能性があります。

実際に下痢の症状が出たら、様子をしっかりと観察し、不安に思うことがあればなんでもご相談ください。

ちなみに私事ではございますが、去年の11月に結婚をいたしました。

今年1年もより良い年になるよう頑張っていきます。

2021.12.06

動物看護師

こんにちは!

今回ブログを担当させていただきます手島です。

よろしくお願いいたします。

近頃は寒い日が続いておりますが、これから更に寒さが厳しくなることが予想されます😢

皆さまご体調にはくれぐれもお気をつけください。

今回はそんな寒い時期に起こりやすい「猫ちゃんのおしっこ」の病気についてお伝えします。

皆さまは「下部尿路疾患(FLUTD)」という猫ちゃんのおしっこの病気をご存知でしょうか?

この病気は猫ちゃんのおしっこにまつわるトラブル(頻尿や血尿、尿道の閉塞など)の総称を言います。

原因はさまざまで、

・感染症や炎症

・食事管理

・環境問題

などありますが、中には原因がわからない場合もあります。

そして大きな原因の一つとして「飲水量の低下」があります。

実は元々「お水をあまり飲まない」動物である猫ちゃんたちが寒い時期になりさらにお水を飲まないことで飲水量が減ってしまいます。

そのためこの病気は冬に起こりやいと言われています。

ちなみになぜ猫ちゃんはお水をあまり飲まないのかと言いますと、猫ちゃんは「砂漠地帯出身の動物」だからだそうです🌵

そして冬場は活動が鈍くなるため、上記のように飲水量がさらに減ってしまうというわけです。

その結果、無理にお水を飲ませることは猫ちゃんのストレスになってしまったり、飼い主さんが怪我をしてしまったりで難しいですよね😓

これらの対策として

・お水をぬるいものにしてあげる

・水飲み場を増やしてあげる

・給水器で常に新しい水にしてあげる

・ちゅ〜るなどを少し水に溶かしてみる

・ご飯をウェットフードに変えてみる

理想の飲水量としては、4kgの猫ちゃんで1日あたり158〜237ml(コップ一杯で約200ml)と言われております。一例ですが上記のような工夫をしてみてはいかがでしょうか。

※現在の体調などで理想の飲水量は異なる場合がございます。ご心配な点がございましたら当院の獣医師にご確認ください。

また「飲水量を増やす以外」の工夫としては、

・トイレを増やしてあげる(1匹に対し2つのトイレが理想です)

・トイレをきれいに保ってあげる

・トイレの砂も好みがあるため、選べるようにする

・塩分の多いおやつをあげすぎない

などがあります。

もちろん、工夫していただいていても病気を起こしてしまうこともあります😥

・トイレによく行くけど尿が出ていない

・おしっこの量が少ない

・トイレの時間が長い

・おしっこの時、痛そうに鳴く

など、何かいつもとは違う様子があったら一度当院にご来院ください。

ちなみに毎月22日は「にゃんにゃんDAY」で「検便と検尿」が無料となっておりますので、ぜひご利用ください!

最後に私も実家で猫ちゃんを飼っています。

私の家の子達は蛇口から直接お水を飲んでいまして、彼女たちなりのこだわりを感じます。

皆さまもぜひ、おうちの子に合った方法を探してあげてください😊

年中無休・夜間対応