TOPICS

2025.12.15

獣医師

こんにちは、獣医師の上野です。

12月に入り、寒さが本格的に厳しくなって来ましたね。

今年も残り半月となり寂しい気持ちもありますが、心躍るイベント、そう!クリスマス🎄が近づいてきました!

お家でのクリスマスの飾り付け準備を始めているご家庭も多いと思います。

そんな中、気をつけたいのがわんちゃんねこちゃんの異物誤食です。

今月のトリマーブログでも誤食について取り上げてくれていました!

わんちゃんねこちゃんは、飼い主さんが思わず目を離した瞬間に、何でも口に入れてしまうことがあります。

特にわんちゃんねこちゃんは好奇心旺盛で、食べ物以外にも危険な物を誤って食べてしまうことがあるため、誤食には十分に注意が必要です。

今回は、わんちゃんねこちゃんが誤食してしまう原因や、誤食を防ぐための対策、そして万が一誤食してしまった場合の対応方法についてお話しします。

●誤食の原因とは?

わんちゃんねこちゃんが誤食をする理由はいくつかありますが、主に以下のようなものが挙げられます。

•好奇心:わんちゃんねこちゃんは物を噛むことで世界を探検することが多いです。特に子犬や子猫は「噛む」という行動が学びの一環となっているため、周囲にあるものをすべて口に入れたがります。

•食欲:特に食いしん坊の子は、手に届くものを全て食べてしまおうとすることがあります。これは特に、家族が食事をしているときや、食べ物の匂いが部屋に充満しているときに多く見られます。

•ストレスや退屈:環境が退屈だったり、飼い主さんが忙しくて遊んであげられない時、わんちゃんねこちゃんは不安感から物をかじることがあります。また、ストレスを感じて誤食行動に出ることもあります。

•習慣的行動:特定の物を誤食することが癖になってしまっている場合もあります。たとえば、靴やソファのカバーなどを噛んでしまうことが習慣化しているわんちゃんねこちゃんもいます。

●誤食しやすい物とその危険性

わんちゃんねこちゃんが誤って食べてしまう物の中には、命にかかわるものや、体調を大きく崩す危険なものがあります。以下のものには特に注意が必要です。

•チョコレート:わんちゃんにとってチョコレートは非常に危険です。カカオに含まれるテオブロミンという成分が中毒を引き起こし、嘔吐、下痢、興奮、最悪の場合は死亡に至ることもあります。

•玉ねぎやニンニク:これらにはアリルプロピルジスルファイドという成分が含まれており、赤血球を破壊して貧血を引き起こすことがあります。少量でも危険です。

•ガムやお菓子の人工甘味料(キシリトール):キシリトールはわんちゃんにとって命に関わるほど危険です。低血糖を引き起こし、意識を失うこともあります。

•骨(特に鶏の骨):わんちゃんが骨を噛むのは自然な行動ですが、鶏の骨などは割れやすく、喉や消化器官を傷つけることがあります。また、骨の破片が詰まって腸閉塞を引き起こすこともあります。

•プラスチックやゴム製のおもちゃ:小さな部品を飲み込むことで消化不良を起こしたり、腸閉塞を引き起こす可能性があります。

腸閉塞は命に関わることもあるので、特に注意が必要です。

●誤食してしまった場合の対応

万が一、わんちゃんねこちゃんが誤食してしまった場合、冷静に対処することが重要です。

まず、わんちゃんねこちゃんが食べた物が何かを確認しましょう。チョコレートや玉ねぎなど、危険な物を食べた場合はもちろん、危険かどうか判断が難しい場合も、すぐに病院に連絡してください。

誤食に対する病院での対応は以下のようになります。

1.誤食した物の確認

場合によってはレントゲンやエコーで確認することもあります。

2.催吐処置

鋭利なものや大き過ぎるものでなければ、お薬を注射して、催吐処置を行います。

3.内視鏡下での摘出

催吐処置で吐くことが難しかった場合、全身麻酔をかけて内視鏡で摘出することもあります。

4.外科的摘出

内視鏡下での摘出も難しい場合や、腸閉塞を起こしていた場合などには、手術となることもあります。

吐くというのはわんちゃんねこちゃんにとっても苦しい思いをしますし、内視鏡や手術では全身麻酔になるので、わんちゃんねこちゃんの負担を考えると、『誤食をさせない』ということが本当に大切になってきます。

● 誤食を防ぐための対策

一度誤食をしてしまうと、それが癖になってしまう子も多くいます。そのため、誤食を防ぐためには、日頃からの予防が大切です。わんちゃんねこちゃんの誤食リスクを減らす方法をいくつかあげていきます。

•食べ物を手に届く場所に置かない:わんちゃんねこちゃんがアクセスできる場所に食べ物を置かないようにしましょう。特にチョコレートやケーキなどの甘いものは、わんちゃんねこちゃんが興味を示しやすいです。

•環境を整える:わんちゃんねこちゃんが手に入れることができる物を整理整頓し、誤食しやすい物を物理的に取り除きましょう。わんちゃんねこちゃんが遊んでいる場所には誤って飲み込む可能性のある小物を置かないようにします。

•定期的におもちゃを提供する:わんちゃんねこちゃんが退屈しないように、安全な噛むおもちゃを与えましょう。噛むことができるおもちゃを与えることで、誤食行動を防ぐことができます。

最後に、

誤食はわんちゃんねこちゃんにとって危険なだけでなく、ご家族にとっても非常に心配な出来事です。しかし、日々の注意と予防策を講じることで、誤食のリスクを大きく減らすことができます。わんちゃんねこちゃんの安全を守るために、環境を整え、適切なケアをしてあげてください。

『クリスマスツリーの飾りを食べちゃってひやっ』としたクリスマスにならないように気をつけて、良い年末をお迎えください!

2025.11.15

獣医師

こんにちは。獣医師の伊藤です。

11 月も半ばを過ぎ、朝晩の冷え込みがぐっと厳しくなってきましたね。

家の中で過ごす時間が増えるこの季節、わんちゃんやねこちゃんとゆったり過ごす時間が何よりの癒しですね。

そんな穏やかな日々の中で、ふと気づくのが愛犬、愛猫の「口のにおい」や「歯の汚れ」。

実はそれ”歯周病”のサインかもしれません。

今回は、犬と猫の歯周病について、その原因や予防のポイントをお話ししたいと思います。

歯周病は歯肉炎と歯周炎の総称で、特に犬と猫の歯周病は口腔内疾患の中でも発生頻度が高い病気の 1つとされています。

歯周病はまず歯の表面に口腔内細菌が付着することから始まります。

そして次第に食物などが付着することで歯垢が作られ、この歯垢に唾液中のカルシウムやリンが加わって石灰化し、やがて歯石へと変化します。

一度、 歯石になってしまうとはみがきなどでは簡単には取れません。

この歯垢・歯石は専用の紫外線ライトを当てることで簡単に確認できます(歯周病菌が産生するポルフィリンにより赤紫色に発光します) 。

紫外線ライトを当てると

↓

歯周病の病態には様々な要因が関与しますが、特に細菌の関与は不可欠であるとされています。

歯周病に関わる細菌は俗に歯周病菌と呼ばれますが、歯周病菌は口臭の元となる悪臭を発するだけでなく、

歯肉に炎症を起こすことや歯肉組織の破壊を起こすことで歯周ポケットを形成し、歯周病菌がより侵入しやすい環境にします。

歯肉炎を放置すると、炎症が歯を支える歯槽骨まで波及し、犬猫の歯周病では最終的に歯が抜けるだけでなく、顎骨の骨折や口鼻瘻管(口と鼻に管ができる病気)など別の疾患に繋がることがわかっています。

また、人の歯周病では歯周病細菌が血行性に様々な臓器に移行することで心臓の病気や糖尿病などの発症・進行リスクを高めるとされ、全身への影響も懸念されています。

歯周病の治療は超音波スケーラーによる歯垢、歯石の除去がメインで必ず全身麻酔下で行います。

歯周病は進行性の病気であることから高齢動物で多く見られますが、高齢になると麻酔のリスクが懸念されるため犬猫の歯周病は特に予防(デンタルケア)が重要になってきます。

デンタルケアには、食事(療法食) 、ケア製品(ガム、ジェル、スプレー、液体など)、歯みがきがありますが、今回はお家でできる歯ブラシを用いた歯みがきについて紹介します。

歯みがきの開始時期

生後 1~2 カ月の頃は社会化期の途中のため歯みがきの習慣づけには最適とされています。

しかし、乳歯から永久歯に生え変わる時期は乳歯の周囲が痛みを伴ってしまうことがあるのでその部位に注意して磨くようにします。

また、社会化期を過ぎても(高齢でも)適切に歯みがきに慣れさせていけば歯みがきをすることができます。

歯みがきの頻度

わんちゃんでは約 3~5 日で、ねこちゃんでは約 1 週間で歯垢から歯石に変化するとされ、歯石は歯みがきで除去できません。

そのため、できれば毎日歯みがきを行いましょう。

歯ブラシの選び方

ブラシの部分は小さいものが口に入れやすく、歯ブラシの毛先は柔らかい方が歯の溝や歯周ポケットに入りやすいためそのようなものを選ぶといいです。

歯ブラシの使用方法

歯の表面に対して約 45 度の角度で歯ブラシを当て、小刻みに磨きます。その際にわんちゃんやねこちゃんの好きな味のペーストを付けると良いでしょう。

歯みがきの方法

以下の順でご褒美や褒めてあげたりしながら、焦らず徐々に慣れさせていきます。

① まず、口周りに人の指が触れることに慣れさせます。

② 口を開けずに唇をめくり、歯の外側に触れるようにします。

③ 左手の親指と人差し指で犬歯の後ろ側の頬の皮膚を巻き込むように持ち、口を少し開けます。

④ ③の状態から右手の親指で下顎を下に下げるようにして口を開けます。

⑤ 口を開けられるようになったら、ガーゼやデンタルシート、綿棒などを用いて歯の表面をなでます。

この際に歯みがきペーストなどを付けるといいでしょう。

⑥ 歯ブラシを用いて、歯の外側から磨くようにし、慣れてきたら内側も磨くようにします。

当院にはデンタルケアコーナーがあり、様々なデンタルケアグッズを置いていますのでぜひご覧になってください。

また、歯みがきのやり方については過去に当院で紹介した動画もありますので、お家でぜひやってみてください!

https://vets-line.jp/web/moriyama1299/8338?url=inu%2Fvideo%2Fdentistry%2Fdentalvideo

最後に私事ですが、キャンプと海釣りが趣味でつい先日キャンプ場で秋の味覚であるサンマやピザを焼いてリフレッシュしてきました。

もう一枚の写真は学生時代に釣りをしに伊豆諸島へ行った際のものです。

最近は海釣りに行けていないので、海釣りがお好きな方がいればぜひおすすめの釣りスポットを教えてください!

2025.10.15

獣医師

こんにちは。獣医師の飯田です。

最近は一気に気温が下がって肌寒くなりましたね。これだけ気温差が激しいと免疫力が下がり風邪など体調不良になりやすいので注意してくださいね。

そんな免疫が関わっている犬の皮膚病に犬アトピー性皮膚炎があります。

アトピーの原因は、遺伝的に細胞間脂質であるセラミドが少ないことと、ダニや花粉などの環境中のアレルゲンに対して免疫が過剰に反応してしまうことが挙げられます。

アトピーの治療としてステロイドやアポキルといった痒みや炎症を抑える内服薬の使用が基本になりますが、アトピーの原因を考えた時に本質的にはセラミドを中心とした保湿を行うことで皮膚バリア機能を補ったり、免疫異常を制御するための腸内環境を整えたりすることが大事になってきます。

今回のブログではこの腸内環境を整えることについてお話ししたいと思います。

腸は第2の脳と言われ、腸内には全身の約70%の免疫細胞が集まっており、全身の健康と深く関わっています。

免疫細胞にはウイルスや細菌に反応するT細胞だけでなく、免疫を抑える、バランスを取る細胞もいてそれを「制御性T細胞」といいます。

この制御性T細胞は先日ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口教授の研究として話題になりましたね!

アトピーの子はこの制御性T細胞がうまく働いていないため免疫が過剰に反応してしまうと考えられています。

ということはアトピーをコントロールするには制御性T細胞を活性化することが大切になりますが、そこに重要な役割を担っているのが短鎖脂肪酸である「酪酸」です。

つまり酪酸たくさん作るために、酪酸を産生する腸内細菌を元気する必要があります。

そのためには

① オリゴ糖

② 水溶性食物繊維

③ 難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)

が腸内細菌のエサ(プレバイオティクス)としてとても良いものと言われています。

また良い菌を育てるためには大腸を動かすことも必要です。

それにはグルタミンや不溶性繊維を摂取するとよいのですが、食事だけでなく運動や睡眠、ストレスの軽減などもちろん大切な要素になります。

私も朝食はヨーグルトにフラクトオリゴ糖やキクイモを含むグラノーラを混ぜてバナナと一緒に食べていて、夜は野菜を多めに摂るように意識しています!!

腸活はその子その子にとっての相性があるので、これを飲めば必ず良くなるというものがあるわけではないですが、当院ではエビデンスに基づいた腸活アドバイスやサプリメントの処方を行っていますので、気になる方はぜひご相談ください。

2025.09.15

獣医師

こんにちは!

獣医師の富澤です。

9月に入りましたが、まだまだ残暑が厳しい日が続いていますね。

皆さま体調を崩したりしていないでしょうか?

たまに外出すると夏の暑さにやられてしまいます、、、

秋の季節まであと少し、夏バテしない様に乗り切りましょう!

さて、今回はこれからの時期、寒くなってくる時期に気をつけたい病気についてお話ししていきます。

咳が増えたり、関節が痛くなったりはイメージがつきやすいと思いますが、意外と泌尿器系の病気も増える傾向にあります。

なぜ増えるのでしょうか。

その1番の原因は飲水量が減少するからです。

夏は暑いですから、お水をよく飲んでくれる子が多いです。

しかし、気温が下がってくると動物は人間のように「こまめに水分摂取をしよう」とはなりません。

そうすると

・血液の循環が悪くなる

・尿が濃くなる

・細菌をうまく排出できなくなる

などが生じ泌尿器系のトラブルが起きやすくなります。

飲水量の低下が影響する病気を4つご紹介します。

①膀胱炎

細菌感染、膀胱結石、ストレスなども原因となります。特にネコちゃんではこれからの時期、気温差のストレスが原因になることもあります。症状としては頻尿や血尿、トイレにずっといるなどが多いです。

②尿石症

これは尿の通り道(腎臓→尿管→膀胱→尿道)に石ができてしまう病気です。中でも多いのは膀胱、尿道です。膀胱炎と似た症状が出たり、無症状の事もあります。特に尿pHの指摘を受けた事がある場合は定期的な検診をお勧めします。

③尿道閉塞

これは特に男の子で気をつけたい緊急度の高い病気です。先に挙げた2つの病気から生じる事が多いです。男の子は女の子よりも尿道が細長いです。そのため尿道に結石や炎症産物が詰まりやすく、尿を出せなくなることがあります。排尿姿勢をしても丸1日尿が出ない、出てもポタポタとしか出ない、うずくまって鳴いているなどの症状が出るようでしたら夜間でもすぐにご連絡下さい。

④腎臓病

高齢の子で多い病気です。腎臓は心臓から送り出される血液の20%以上を受け取る臓器です。飲水量の低下は血流量を低下させ、腎臓の負担が大きくなります。そのために腎臓病が進行してしまう恐れが出てきます。腎臓は体内の毒素を尿として排泄きたり、血液を作るのに関わったりと重要な役割を果たしていますので、様々な体の不調が生じてしまいます。

では、お水を飲んでくれない子はどうしたらよいでしょうか。

特にネコちゃんは気まぐれな子が多いですので、皆さん悩まれるところだと思います。

具体的な対策としては

・水を複数箇所に置く

・水をぬるくする

・水場を清潔に保つ

・水の質を変更する(硬水は結石のもととなるミネラルを含むためNG)

・容器を変更する(深さ、高さ、材質など)

・ご飯をふやかす

・ウェットフードを追加する

などが挙げられます。

お水を飲まない子は是非試してみてください。

また、診察時にお聞きすると「どれくらい飲んでいるかわからない」という声も多い印象です。

正常な1日の飲水量は

ワンちゃんは体重の50-60倍(ml)程度

ネコちゃんは体重の40倍(ml)程度

です。

※フードなどの水分量で変動します

うちの子あんまりお水を飲んでいないかも…と感じたら、お水の量を測ってみて下さい。

また、当院では今年は9~10月の2ヶ月間、秋の健康診断を開催しています。

尿検査や早期腎臓病を検出できる血液検査項目もありますので是非ご活用下さい!

季節の変わり目は人間も動物も体調を崩しやすいですが、しっかりと対策をして乗り越えましょう!

最後に実家の愛犬を紹介させて下さい🙇♂️

ワイヤーフォックステリアのチャーリーです。

最近会えていないので、そろそろ会いにいきたいなと写真を見返しています。

2025.08.15

獣医師

こんにちは獣医師の岡村です。

今年の夏も暑く、病院内もエアコンだけじゃ室温がさがらない季節がやってきました。

今月は若齢のわんちゃん猫ちゃんの骨折についてです。

若い犬や猫は骨が柔らかくしなやかで、成長期特有の構造を持つため、成犬・成猫よりも骨折の危険性が高い時期です。

特に生後数か月から1歳半頃までは骨の端に「成長板(骨端線)」と呼ばれる軟骨部分があり、骨を長く伸ばす重要な役割を担っています。

この成長板は硬い骨に置き換わる前のため非常に脆く、少しの衝撃でも損傷しやすい部位です。

ジャンプの失敗、ソファや階段からの落下、フローリングでのスリップなど様々の要因で損傷を起こします。

成長板損傷は、見た目の症状が軽くても重大な後遺症を残す可能性があります。損傷部位によっては骨の成長が途中で止まったり、成長のバランスが崩れたりして脚の長さに左右差が生じたり、関節の角度が変わる「変形治癒」が起こります。

また、成長板損傷は骨折してない場合でも起こることがあり、レントゲンで判断できないことも多いです。

成長板を含む骨折として重要なのがソルター・ハリス骨折で、以下の5型に分類されます。

•Ⅰ型:成長板で骨が分離(関節面は含まれない)

•Ⅱ型:成長板と骨幹部が骨折(最も多い)

•Ⅲ型:成長板と関節面が骨折(関節面整復が重要)

•Ⅳ型:骨幹部から関節面を通り成長板まで骨折(関節機能と成長の両方に影響)

•Ⅴ型:成長板の圧迫損傷(診断が遅れやすく成長障害のリスク大)

特にⅢ型とⅣ型は関節内骨折を伴い、関節面にわずかな段差やずれが残るだけで、成長後に関節変形や変形性関節症を引き起こす可能性があります。

若齢犬の骨折で最も多いのは橈尺骨骨折です。

特に小型犬で前肢の骨が細いため、段差からの飛び降りや抱っこ中の落下でも発生しやすく、プレートやピンでの固定が必要になることが多いです。

しかしこの部位は血流が乏しく癒合が遅れやすいため、プレートの破損、ピンの突出、感染、再骨折などの合併症が比較的多く見られます。

猫では高所からの落下による大腿骨や脛骨の骨折も多く、交通事故による多発骨折や骨盤骨折もしばしば見られます。猫は犬よりも骨折後も動こうとする傾向が強く、術後の安静管理が難しい点も特徴です。

骨折手術には、固定具の破損、感染、癒合不全などの合併症に加え、若齢期特有の懸念があります。

それは社会化期の入院による影響です。

犬では生後3〜14週、猫では生後2〜9週頃が社会化期で、この時期に長期入院や安静を余儀なくされると、人や他の動物との関わりが不足し、将来的に警戒心や恐怖心が強く出る可能性があります。

また可愛いパピーの時期をお家で見れないのは悲しいと思います。

なので大前提として骨折させないように予防することが大事です。

予防のためには、滑りやすい床にマットを敷く、ソファやベッドからの飛び降り防止、階段への柵設置など、家庭環境を整えることが第一歩です。

猫では窓やベランダの脱走防止、高所へのアクセス制限も重要です。

また、成長期は関節や筋力が未発達なため、過度なジャンプや急激な運動は避けましょう。

もしそれでも犬を落としてしまったり、高いところから飛び降りてしまって足がつかないなどの症状がある場合はすぐに病院を受診しましょう。

2025.07.14

獣医師

こんにちは!獣医師の⾼野です 。

いよいよ本格的な夏が近づいてきましたね。

朝晩のお散歩でも少し汗ばむようになり、草むらや公園で楽しそうに遊ぶわんちゃんをよく⾒かけます 。

我が家の愛猫は快適なはずのエアコンの部屋を避けて、わざわざ蒸し暑い部屋に遊びに⾏ったりします 。

猫ちゃんは砂漠由来の動物のため暑い部屋でもある程度は⼤丈夫ですが、⾒ているこっちが⼼配になってしまいます 、、、

今回は、 『SFTS』についてお話ししようと思います 。

最近、 『SFTS(重症熱⾎⼩板減少症候群) 』という病気がニュースでも取り上げられるようになりました。

これは⼈にも動物にも感染する事のある⼈獣共通感染症で、⾮常に注意が必要なウイルス感染症です 。

◯SFTS とは

SFTS は「SFTS ウイルス」に感染することで発症する病気で、主にマダニを介して感染します。

ウイルスを保有したマダニに咬まれることで⼈や動物に感染し、発熱や出⾎傾向、意識障害などを引き起こすことがあります 。

さらに近年では、感染した猫や⽝からヒトに感染したとみられる事例も報告されており、⼈獣共通感染症として注⽬されています 。

◯どんな症状が出るの?

⼈の場合:

・発熱

・嘔吐、下痢などの消化器症状

・倦怠感やリンパ節の腫れ

・⾎⼩板や⽩⾎球の減少による出⾎傾向

・神経症状

・重症化すると死亡することも(致死率 10〜30%)

動物の場合(⽝、猫) :

・発熱

・元気・⾷欲の低下

・嘔吐・下痢・⾎便

・出⾎傾向

特に猫では重症化しやすく、死亡例も多数報告されています 。

◯どうやって感染するの?

SFTS ウイルスは、主にマダニに咬まれることで感染します 。

マダニは⼭や公園、河川敷、庭先などの草むらに⽣息しています 。

そして最近問題になっているのが

「SFTS ウイルスに感染した猫や⽝から、ヒトに感染するケース」

例えば、SFTS にかかった猫の唾液や⾎液に触れることでヒトに移るリスクがあります 。

つまりペットを通じて感染する可能性があるということです 。

◯予防するには?

SFTS は現在、ヒトにも動物にも有効なワクチンが存在しません。

そのため「マダニに咬まれないようにする」ことが最⼤かつ唯⼀の予防策です 。

以下のポイントに気をつけましょう。

1. マダニ予防薬

・毎⽉のマダニ予防薬(内服タイプやスポットタイプ)を忘れずに。

当院では 3 ヶ⽉有効な便利な予防薬やマダニだけではなく、フィラリアやノミも同時に予防できるオールインワンタイプの予防薬も揃えております 。

2. 草むらに注意

・お散歩コースに草むらが多い場所は避けましょう。

・帰宅後は、被⽑のチェック・ブラッシングをして、マダニがついていないかの確認を。

3. 感染が疑われる動物に素⼿で触らない

・発熱や元気のない猫・⽝を保護した際は、できるだけ素⼿で触らないようにしましょう。

◯最後に

SFTS という名前を聞くと、怖く感じるかもしれません。

しかし、マダニ予防をしっかり⾏い、正しい知識を持っていれば⼗分に防ぐことができる病気です 。

わんちゃん、猫ちゃんの命を守ることは、同時に⼀緒に暮らす私たし⾃⾝の健康を守ることにもつながります 。

思わぬ感染リスクは⾝近に存在しています 。

そのため、⽇々のマダニ予防を確実に⾏うことが、家族の安全につながります 。

今年の夏も、暑さ対策とともに、マダニ対策もお忘れなく。

ご不明な点や不安なことがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。

2025.06.15

獣医師

こんにちは、獣医師の鈴木です。

「突然、ガタガタと震えて倒れてしまった…」

そう言って病院に駆け込んでこられる飼い主さんが少なくありません。

目の前で愛犬が苦しむ姿を見るのは、本当に辛く、パニックになってしまうのも無理はありません。

しかし、もしもの時に飼い主さんが冷静に正しく行動できるかは、愛犬のその後の生活に大きく関わってきます。

今回のブログでは、犬の「てんかん」について知識と具体的な対処法をお伝えします。

そもそも「てんかん」とは?

てんかんとは、脳の神経細胞が異常に興奮し、その結果として「てんかん発作」が繰り返し起こる病気です。

脳の電気回路が一時的にショートするようなイメージです。

原因によって、

脳に異常が見つからない「特発性てんかん」(犬で最も多い)と、

脳腫瘍などが原因の「症候性てんかん」

などに分類されます。

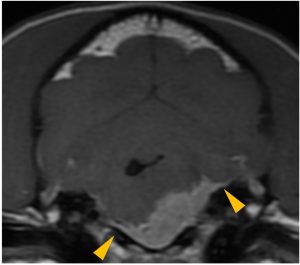

こちらは脳腫瘍と診断されたワンちゃんのMRI画像です。

てんかん発作のサインと症状発作にはいくつかの段階や種類があります。

前兆期(発作のサイン):

発作が起こる数分〜数時間前から、ソワソワ落ち着きがなくなる、異常に甘える、隠れるといった行動の変化が見られることがあります。

発作期(発作の真っ最中):

① 全般発作: 一般的にけいれん発作と言われるものです。意識を失って横倒しになり、手足を硬直させたり、バタつかせたりします。よだれや失禁を伴うことも多いです。

② 焦点発作(部分発作): 意識はあるものの、顔の一部がひきつる、かを追いかけるように空中で噛みつく(フライバイト)など、

一点をじっと見つめる、何一見して発作と分かりにくい症状が見られます。

発作後期(発作の後):

発作後、数分から数時間、意識がはっきりとしなかったり、ふらついて歩いたりすることがあります。

もし愛犬が発作を起こしたら?

「飼い主さんの行動リスト」

・落ち着いて、以下の手順で行動してください。

・安全を確保する。

・愛犬の周りにある家具や硬い物から遠ざけ、クッションなどで頭を保護しましょう。

・体を揺さぶったり、大声で呼びかけたりしない

外部からの刺激で発作は止まりません。

静かに見守りましょう。

・時間を計り、動画を撮る。

発作が何分続いたかは極めて重要な情報です。

可能であれば、発作の様子を動画で撮影してください。

発作の前兆があればスマホを準備してもらうといい

です。

的確な診断の大きな助けとなります。

普段からできる「おうちでの備え」

発作をコントロールし、愛犬のQOL(生活の質)を維持するには、日々のケアも投薬治療と同じくらい重要です。

「安心・安全な住環境を整える」

・留守番中でも安全なように、ぶつかると危ない家具を遠ざけ、床にクッションマットを敷く、階段にゲートを設置するなどの工夫をしましょう。

・ペットカメラの活用も有効です。

「発作の引き金を減らす工夫」

・過度な興奮やストレス(来客、花火など)、睡眠不足が発作を誘発する可能性があります。

・愛犬がリラックスできる環境と、質の良い睡眠を心がけてあげてください。

点鼻薬や座薬が処方されていれば、発作の前兆があるならすぐに使ってください。

点鼻薬は霧状になるように勢いよく押してください。

「いつ動物病院へ行くべきか?」

てんかん発作が命に関わる可能性があるため、時間外であっても直ちに病院へ連絡してください。

当院は24時間365日対応しています。

・てんかん発作が5分以上続く場合

(てんかん重積状態)

・短い発作を24時間以内に何度も繰り返す場合

(群発発作)

・発作後、いつまで経っても意識がはっきりと戻らない場合

初めての発作の場合も、必ず一度は動物病院を受診しましょう。

このブログが、皆さまの不安を少しでも和らげ、愛犬との穏やかな毎日を守る助けとなれば幸いです。

2025.05.15

獣医師

こんにちは。獣医師の太田です。

暦の上では初夏となり、陽射しも夏めいてきましたが、梅雨入り前の爽やかな風を感じながら、のびのびと愛犬とお散歩を楽しまれている方も多いのではないでしょうか。

今回は中高齢の雌犬に多い病気「子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)」についてお話ししたいと思います。

この病気は進行が早く、命に関わる救急疾患です。

予防法や治療法、早く気づいてあげるためのポイントについて紹介していきますので、大切な愛犬を守るためにぜひ最後までお読みください。

◆子宮蓄膿症ってどんな病気?

子宮蓄膿症とは、子宮の中に膿がたまる病気です。

避妊手術をしていない雌犬に見られ、子宮内に貯溜した細菌が産生する毒素によって重篤な症状が引き起こされます。

特に6歳以上での発症が多いことが知られていますが、実際には若齢で発症することもあるため、どの年齢でも気をつけなければいけない病気ということを知っておく必要があります。

また、子宮蓄膿症はその発症にプロジェステロンという発情後に分泌されるホルモンが深く関係していることが明らかになっています。

そのため発情がきた後、1〜2ヶ月以内に発症すると考えられています。

◆こんな症状に要注意!子宮蓄膿症でよくみられる症状たち

・元気食欲の低下

・発熱

・多飲多尿

・嘔吐

・腹部膨満

・陰部からの排膿(ただし、見られないことも多いです)

※外陰部からの排膿が認められる開放性子宮蓄膿症は発見が容易ですが、排膿が見られない閉鎖性子宮蓄膿症の場合には、適切な検査を行わなければ見逃されてしまうこともあります。さらに、閉鎖性の場合には、症状が急激に悪化することも多いです。

◆診断と治療について

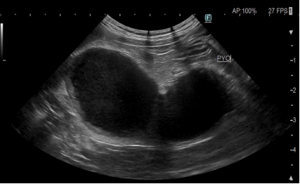

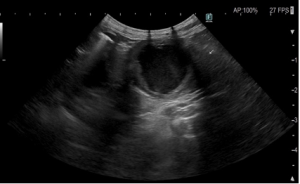

血液検査やレントゲン、エコー検査で診断します。血液検査では白血球の上昇や炎症マーカーの上昇、レントゲンやエコー検査などの画像検査では子宮の形状や拡張の有無、内容物の見え方を確認します。

特にエコー検査は有用で、血液検査と合わせて確定診断に使用されます。

写真:拡張して液体が貯留した子宮。右では子宮内膜の肥厚が認められます。

治療の第一選択は外科手術(子宮・卵巣摘出=避妊手術)です。

点滴や抗生物質で状態を安定させつつ、緊急手術を行うケースが多いと言えます。

場合によっては子宮から膿液が漏れ、腹膜炎を起こしていることもあり、そういった時には腹腔内洗浄などの適切な処置が必要となります。

しかし、子宮蓄膿症は高齢で発症することが多いため、他にも基礎疾患を持った子が罹患する可能性もあります。

そういった子は、全身麻酔によるリスクが高いために手術の実施が困難な場合があります。

そのような場合には内科治療を行うこともあります。

内科治療には抗生剤やホルモン剤を使用しますが、治癒までに時間がかかることや、治癒率が手術に比べて低いこと、再発する可能性があること、などの問題点があります。

また、腹膜炎等の重篤な症状が起きてしまっている場合には効果が低いことが予想されるため選択が推奨されません。

◆予防法は?

最も確実な予防方法は、避妊手術です。避妊手術(=卵巣子宮摘出術)を行うと、そもそも子宮が無くなるため100%防げます。

また、早期の避妊手術は子宮蓄膿症の予防だけでなく、乳腺腫瘍の発生率を低下させたり、偽妊娠や発情に伴うストレスを無くしたりといったメリットがあります。

当然ですが、病気になって変化した子宮を手術で取り除くよりも、健康な状態での手術の方が安全で術後の回復も早く済みます。

◆最後に

今回は子宮蓄膿症について紹介させていただきました。見逃してしまったり、放置してしまうと、子宮破裂や敗血症、多臓器不全など、短期間で命を奪うこともある怖い病気です。

早期発見・治療で回復も早い病気ですので、様子がおかしいなと感じたら、まずは動物病院で診察を受けましょう。

定期的な健康チェックと、必要に応じた避妊手術の相談もおすすめします。

避妊手術については、それぞれのご家庭で、わんちゃんたちとの関係性や思いがあると思います。

ご家族のお気持ちに寄り添って、納得して選択するお手伝いをしたいと考えています。

現在、予防シーズンということもあり、予防と一緒に健康チェックをご希望されるオーナー様も多くいらっしゃいます。

避妊去勢手術についてだけでなく、なんとなく後回しにしていた疑問や心配事があれば、ぜひお聞かせください。

私事ですが、先日、私の地元の北海道で友人宅にお邪魔してBBQをしました。

その際にグレートピレニーズの子と遊んだのですが、日差しが気持ち良くとてもいいリフレッシュになりました。

1枚目の写真はお庭の入り口ゲートから身を乗り出して出迎えてくれている姿になります。なんとも言えない哀愁があって可愛かったです。

2025.04.15

獣医師

こんにちは、獣医師の大平です。

冬も終わり、外に出てみると春の陽気を感じる季節となりました。

フィラリアや予防接種等で来院される方も多く、私も働きながら季節の移り変わりを感じております。

そんな予防シーズンですが、自分の子に罹りうる病気のことを知り、日々体調をチェックし、備えておくという意味での「予防」も、ワンちゃんネコちゃんと生活するうえでは重要です。

そんな観点から、今回は「腎性貧血」について書こうと思います。

腎臓病の合併症のひとつとして貧血が引き起こされることがありますが、どのような機序で起こり、どのような兆候に気をつけていけば良いのかを説明していきます。

腎臓病に罹患しているネコちゃんのうち、3割以上が貧血に陥っていると言われていますが、そもそも何故、腎臓病になると貧血に陥るのでしょうか?

慢性腎臓病(CKD)などで腎臓が障害を受けると、エリスロポエチン(EPO)の産生が減少します。

EPOは赤血球生成を促すホルモンで、主に腎臓で作られます。EPO不足により骨髄での赤血球産生が減少することで、貧血が発生します。

貧血となったネコちゃんは、なんとなく元気がなくなったり、ふらついたり、鼻の色や粘膜の色が白っぽくなったり、息が荒くなったり、様々な変化が起こることがあります。

貧血を見逃さないよう、当院では腎臓病の子に対して定期的な血液検査を行っていますが、もし前述したような症状が出てきた場合は診察で教えていただければと思います。しっかりと検査をして、原因を調べていきましょう。

ネコちゃんの腎性貧血に対して、近年新しくエポベットという注射が用いられ始めました。

エポベットは遺伝⼦組換え技術を⽤いて作製されたネコ・EPO製剤であり、投与したネコちゃんの腎性貧血の改善が期待できます。

従来まではヒト用のEPO製剤が使われていたため、免疫反応が起きてしまい期待通りの効果が得られなかったり、逆に体調を崩してしまう可能性がありましたが、本剤は初となるネコちゃん用のEPO製剤となるため、十分な効果が期待できます。

この注射の効力を十分に発揮させるためには、貧血の早期発見・早期投与がカギとなります。

飼い主さんには是非 貧血で起こりうる症状を理解していただき、一緒に腎臓病と戦う大切なネコちゃんを元気にして行けたらと思います。

私事ですが、最近新しくネコちゃんをお迎えしました。とってもヤンチャな9ヶ月のビビちゃんです。

大切な我が子だからこそ、罹る可能性のある病気について知り、その症状がないか細かくチェックしてあげることで、健康をサポートしていきましょう!

2025.03.15

獣医師

こんにちは!獣医師の宮平です。

この間まですごく寒かったのに、急に昼間は暖かくなりましたね。

我が家でも愛猫が丸まらずに寝てるのを見て、春を感じています🌸

春といえば、わんちゃんたちの予防シーズンです💉

狂犬病予防接種や、フィラリアやノミダニの予防も始まるので、久しぶりに病院に行こう!という方も多いのではないでしょうか。

ついでだから最近の気になることを先生に質問しておこう。

何かないかな、、歳をとって少し目が白くなってきたような気もするな、、本犬は特に変わらない様子だけど、、

というような相談を、飼い主様から受けることが増えるんです👀

なので、今月のブログでは、わんちゃんの「白内障」についてお話したいと思います。

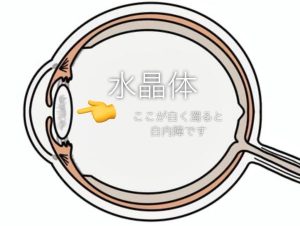

⭐︎白内障とは?

目の中にある水晶体という部分が白く濁ってしまう病気です。

水晶体は目のレンズの役割なので、水晶体が濁ると視力低下を引き起こします。

⭐︎原因は?

加齢性

遺伝性

外傷性

糖尿病性 など

人では加齢性が多いですが、わんちゃんは遺伝性の場合も多いと言われています。

⭐︎診断するには?

視覚確認

スリットランプ検査 など

他にも眼圧測定、眼エコー検査、眼底検査によって併発疾患がないか確認する場合もあります。

また、白内障は進行の程度によってステージ分類がされています。

散瞳(瞳孔を広げる)させる点眼の後にスリットランプを用いて判断します。

①初発白内障

水晶体全体の10%程度に混濁あり、視覚あり

②未熟白内障

水晶体の混濁が広がっているが100%ではなく、視覚あり

③成熟白内障

水晶体が完全に混濁し、視覚なし

④過熟白内障

水晶体が壊れ、中身が溶け出している状態、視覚なし

また、核硬化症でも目が白く見えることがありますが、核硬化症は加齢性の変化であり、視覚には影響しないと言われています。

白内障との鑑別はスリットランプで行います。

⭐︎治療は?

①初発〜②未熟白内障では定期的に検査を行い、進行スピードや視覚有無について経過観察を行います。

また、加齢性白内障では進行を予防する点眼薬を用いることもあります。

②未熟〜③成熟白内障では白内障手術が適応となります。

手術をするとなんと視覚回復も望めます👀

術後点眼を頑張れそうか、カラーを付けれるかなどその子の性格や、白内障以外に併発している眼疾患はないかなど目の状態によって手術適応かを判断します。

③成熟〜④過熟白内障では水晶体が原因で目の中で炎症を起こしてしまうことがあり、炎症を抑える点眼を継続的に行います。

⭐︎予防法はあるの?

残念ながら完全な予防法は存在しません。

ですので、目を日頃からしっかりチェックして、少しでも白くなってるかも…と感じたら動物病院を受診しましょう👀

また、当院ではより専門的な眼科診療を行うため定期的に眼科専門外来を開催しています。

専門外来ではペテモどうぶつ医療センター名古屋から、

動物眼科専門医の松浦尚哉先生が来てくださっています。

受診を希望される方はお気軽にご相談ください👀!

大事なわんちゃんやねこちゃんたちとたくさんアイコンタクトが取れるよう、サポートできればと思っております🐶🐱

年中無休・夜間対応